イノベーションとは?種類や意味を分かりやすく解説

「イノベーション」という言葉を皆さんは一度は聞いたことがあるでしょう。それは新たな発想やアイディアから生まれる発明や改良を指し、ビジネス界はもちろん、科学や工学、教育や医療など我々の生活全般に大きな影響を与えます。しかし、「イノベーション」とは具体的に何を指すのでしょうか?また、それにはどのような種類があるのでしょうか?

今回は、「イノベーション」の本質的な意味とその種類を、初心者でも理解しやすいように解説してまいります。

イノベーションとは

イノベーション(Innovation)とは、「新しさ」を意味するためだけではなく、それ以上の深い意味があります。「新たなものを産み出す」だけではなく、それが全社会に広められ、新たな価値をもたらす活動を指します。この全体的な流れ、つまり「創造」と「普及」を含まないものは、真のイノベーションとは言えません。

イノベーションは、経済から文化、生活に至るまで、数多くの領域で重要な役割を果たします。革新的な技術や新たなビジネスモデルが生まれ、広く認知されることで経済を活性化し、富を生み出す効果があります。さらに、新たな価値観やライフスタイルを提案することで、文化や社会を豊かにし、人々の生活を向上させる役割も果たします。

リノベーションとイノベーションの違いとは

「リノベーション(Renovation)」と「イノベーション(Innovation)」の言葉はよく聞くかもしれませんが、その本質は完全に異なります。

リノベーションは、「再構築」や「改良」を示す語であり、物件の魅力を再生したり、使い方を更新したりすることを指します。古民家を現代的な住宅にリフォームすることや、使われなくなったビルを共同作業スペースに転換することなどが典型的な事例です。

一方、「イノベーション」は新しいアイデアや手法を取り入れ、新たな価値を創造することを指す言葉です。テクノロジーの進歩、新規サービスの開発、業務過程の最適化など、革新的な取り組みが求められます。スマートフォンの出現や電子決済の普及などがその代表例でしょう。

共創とオープンイノベーションの違いとは

「共創」、あるいは「コ・クリエーション(Co-Creation)」とは、異なる団体や個々の人々が、立場や価値観を共有しながら新たな価値を生み出す取り組みを指しているのです。これは参加者全体の実体験を通じた共創プロセスそのものが価値を持ちます。

一方、「オープンイノベーション(Open Innovation)」は、自社の技術やアイデアだけでなく、他社や大学、研究機関が提供する技術や知識も組み合わせ、新しい商品やサービスの開発を進めるアプローチのことを言います。

共創は新たな価値を生むために参加者間の体験やアイデアを通じた協力を特徴とし、オープンイノベーションは革新を引き立てるために多角的な知識や技術を組み合わせることに焦点をあてています。

イノベーションの種類とは

イノベーションにはいくつか種類があります。

5種類のイノベーション

イノベーションは新しいアイデアや改革を生み出す行為で、ビジネスの世界において不可欠な存在です。このイノベーションは一般的に5つの種類に分類されます。

①プロダクト・イノベーション

「プロダクト・イノベーション」とは、まだ存在しない製品やサービスを創出し、消費者に新しい価値を提供する行為を指します。これは新しい技術の開発であったり、既存の製品をさらに進化させ、または全く新しい製品を生むことであり、市場に新風を巻き起こします。

プロダクト・イノベーションの例を挙げると、スマートフォンがあります。従来の携帯電話が持つ通話やメール機能だけでなく、アプリを使うことでさまざまなユーティリティを得ることのできるその特性は、まさに革新的です。

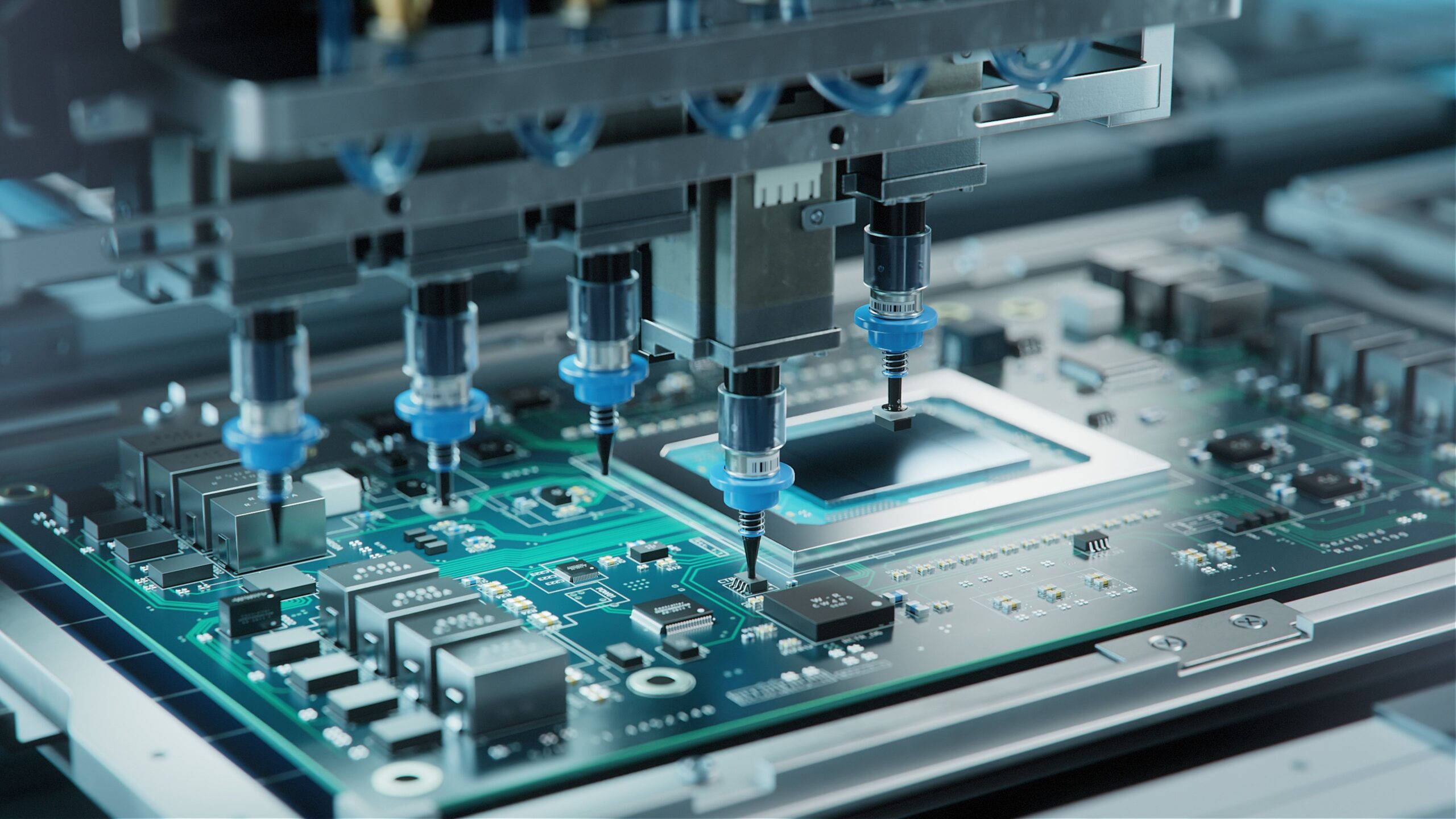

②プロセス・イノベーション

「プロセス・イノベーション」とは、製品やサービスの生産から流通までの過程を根本的に見直し、新しい方法や体系で進化させることを指します。

これは単に生産工程の改良に留まらない新しい価値の創造であり、効率改善だけでなく、ビジネスモデルそのものの再考も含まれます。

例えば、物事が一つひとつ手作業から、ロボットの自動化による高速生産に変わった際の革新や、ブランドと製造販売を一体化して全体の利益を増やすSPU(Specialty store retailer of Private label Apparel)モデル、また、物理的な工場を持たない新たな経営スタイルのファブレス経営などが存在します。

③マーケット・イノベーション

「マーケット・イノベーション」とは、新規顧客範囲を掘り起こす、事業展開区分を広範に広げる、あるいは新たな価格構築の策略を企むなど、新しい市場価値を提唱し、事業の視野を拡張するイノベーションの一種です。

これは異なる市場での競争に打ち勝ち、独自とも言える特性を光らせるために欠かせない要素であり、企業に対して新たな収益の区域を創造する可能性を内包します。

この「マーケット・イノベーション」には、最新の技術だけでなく、ユーザーの好みの変化や社会的な流行を理解し、その潮流をビジネス展開に取り入れるためのマーケティング策略の編成も必要とされます。

これまではターゲットとしていなかった新たな市場に進出すること、例えばゲーム機が不要なスマートフォン向けゲームアプリや、物理的な店舗しか展開していなかった小売業者が開設するECサイトなどが「マーケット・イノベーション」の具体的な事例となります。

④サプライチェーン・イノベーション

サプライチェーン・イノベーションとは、製品の原材料の選定から消費者に届けるまでの過程全てを効率的に見直し、改良することです。

これは、生産計画の最良の設定、在庫管理の見直し、物流の改善、供給業者との強固な関係など、商品の価格、品質、配送時間への直接的影響を持ちます。

このサプライチェーンを通じた製品とサービスの価値向上は、企業が持続可能な競争力を維持し、市場で成功するための鍵となります。そのため、サプライチェーン・イノベーションは、企業の戦略的な要素の中心に位置づけられています。

例えば、ECサイトの物流機能の強化やファストフードチェーンにおけるモバイルオーダーの導入など、新たな供給ルートや配送方法の開発は、まさにサプライチェーン・イノベーションの具現化です。

⑤オルガニゼーション・イノベーション

「オルガニゼーション・イノベーション」は、企業の体系をリニューアルし、究極的な効率性と生産性を実現する新しい考え方です。

このイノベーションの形は多種多様で、フラットな組織構築による従業員の声の直接的な反映や、新たな働き方への開放、リモートワークの導入などが一例として挙げられます。こうした導入により、労働時間の削減といった効果と同時に、従業員のエンゲージメント向上も実現します。

経営透明性の確保やCSR活動の増強といった試みも、企業が自身の責任を果たし、社会に対する貢献を実現する上で重要となります。これらもまた、「オルガニゼーション・イノベーション」の範疇に含まれると考えられます。

経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは組織によるイノベーションをボトムアップ方式、社内ベンチャー、フランチャイズ方式などと定義しましたが、現代では「プロダクト・イノベーション」と「プロセス・イノベーション」の2つの側面で「オルガニゼーション・イノベーション」が見られると言えるでしょう。

持続的イノベーションと破壊的イノベーション

イノベーションは新たな価値創出のエンジンであり、その種類は大きく二つに分けることができます。それは「持続的イノベーション」と「破壊的イノベーション」です。

これは、著名な経営学者であり経営コンサルタントのクレイトン・クリステンセン氏による著書『イノベーションのジレンマ』(1997年発行)において、イノベーションを2つに分類しました。

持続的イノベーションとは

「持続的イノベーション」は、企業が新たな価値を絶えず生み出し、市場に提供し続ける活動を意味します。「破壊的イノベーション」が一度きりの大きな成功を求めるのに対し、こちらはじわじわとでも着実に成長を目指します。

直接的な新製品やサービスの開発だけでなく、既に立ち上がっているビジネスの改善や進化も視野に入れています。それは製品開発のスピードアップ、生産機能の向上、マーケティング戦略の更新など、様々な形を取り得ます。

例えば、家具、エレクトロニクス、自動車、アプリなど、常に進化し続け、ユーザー体験の改善を目指す製品群が、その典型です。この「持続的イノベーション」こそが、「市場で生き残るためのイノベーション」です。

破壊的イノベーションとは

破壊的イノベーションの提唱者は、ハーバード大学のクレイトン・M・クリステンセン教授です。破壊的イノベーションは、新しい技術やビジネスモデルが既存の商品やサービスを上回って、業界そのものの形を変える革新的な変化を表します。この理論は彼の著作『イノベーションのジレンマ』を通じて一般に広まりました。

破壊的イノベーションは、最初の段階では既存の製品やサービスに見劣りする一方で、特定のニーズを満たす能力を持って市場に登場します。そして、その新たな技術やビジネスモデルが段階的に進化・完成する過程で、既存の製品やサービスを取って代わり、全体的な市場の構成を変える力を持つようになるのです。

デジタルカメラがフィルムカメラにとって代わった事例や、CDやDVDを置き換えたストリーミングサービスなどが、破壊的イノベーションの一例です。これらの技術は初めは限られた目的で使用されていましたが、次第にその便利さと効率を認められ、大きなブームを巻き起こしました。このような破壊的イノベーションは、産業や社会全体を引き上げる可能性を秘めています。

ソニーの「ウォークマン」やアップルの「iPhone」のように全く新しい市場を生み出す”新市場型破壊”、あるいは100円ショップやユニクロ、ニトリのように低価格商品やサービスで既存の市場を変容させる”ローエンド型破壊”の二つのタイプが存在します。

イノベーションのジレンマとは

「イノベーションのジレンマ」という理論は、新技術の導入と既存技術の保持、そのバランスの難しさを説明するものです。

ハーバード・ビジネススクール教授クレイトン・クリステンセンによって提唱されたこの概念は、新技術の導入が進歩に果たす役割と、その一方で出会うかもしれないビジネスモデルや顧客ニーズとの衝突を示しています。

新技術の革新が極めて大きなものであるほど、その導入をためらう傾向が企業にはあります。導入が失敗に終わった場合のリスクが大きい反面、成功すればその価値は大いに増大する可能性があります。企業はこうした二面性を抱えたジレンマに直面し、新技術と既存技術、そのバランスを保つことができるかどうかという核心的な問いに立ち向かうことになります。これこそが「イノベーションのジレンマ」の本質です。

このジレンマは、特にイノベーションで市場をリードしてきた企業、すなわち一定の市場シェアを持つ企業ではよく見られます。自身の破壊的イノベーションが他社の持続的イノベーションに押され、その結果他社に市場を奪われるという事態が起こり得ます。さらに、市場が成熟に到達し、技術の進化が過剰となった場合、必要以上の供給によって顧客ニーズとのギャップが生まれることも、「イノベーションのジレンマ」には含まれます。

オープンイノベーションとクローズドイノベーション

イノベーションは「オープンイノベーション」と「クローズドイノベーション」という2つに分類されます。

これらの二つは単純に良いか悪いかと分けたりするものではありません。そしてそれぞれ求める目標、組織の特徴、時期や状況により使い分けるべき方法だと考えられます。ヘンリー・チェスブロウ氏は、2003年にハーバード・ビジネス・スクール助教授であったとき、このオープンイノベーションの考えを進化させ、イノベーションを新たな段階へと駆り立てる理論を提唱しました。

オープンイノベーションとは

「オープンイノベーション」は、自社単独の力だけではなく、他社や大学、研究機関など外部とのコラボレーションによって技術やアイデアを引き寄せ、革新的なアプローチを可能にするイノベーション戦略です。

オープンイノベーションは企業が独自に開発を行うクローズドイノベーションとは逆に、この戦略は業界の枠を超えた情報や人材を積極的に取り込むことで、限界を大きく拡大させます。

単一の組織では解決できない問題や、ニーズに応えつつ常に進化を続けるためには、新規の視点や発想をもたらすパートナーの存在が必要不可欠となります。このような視線を注げることが、企業全体の価値の上昇や競争力の強化に直結するのです。

主に異なる分野の企業との連携や新興企業との共同開発などが行われ、一緒に新しい価値を生む動きが加速しています。オープンイノベーションは、これらを実現するための重要な戦略となっています。

クローズドイノベーションとは

「クローズドイノベーション」とは、自社のみで新製品やサービスを開発し、アイデアの実現を目指すイノベーションの形態です。一言で言えば自前主義のイノベーションスタイルであり、社内の資源や情報、人材だけに頼り、外部の要素は意識的に外しています。

ほとんどの大企業や研究所で好まれてきたこの形態は、自身の独特性と競争力を維持する手段として長年使われてきました。しかしながら、それは外部の技術やアイデアを封じ込める形となり、その結果、開発リスクを増す危険性も孕んでいます。それとは裏腹に、秘密の保護策としては一級品であり、自社の技術力を磨く機会にもなります。

1990年代まで主流だったこのスタイルも、現代のグローバル競争、製品ライフサイクルの短期化、研究開発費の高騰といった問題に直面し、一筋縄で成功を収めることは難しい状況になっています。

イノベーションが求められる理由とは

さまざまな業界や企業において、イノベーションが求められる理由をご紹介します。

経済効果

イノベーションが不可欠とされる理由は、具体的には2つです。

第一に、新たな製品やサービスの開発は、市場の活性化と直結します。消費者のニーズに応える新製品は、そうでない製品よりも高い利益を生むことが可能であり、その結果、経済全体が活気づくのです。さらに、企業が新規事業を開始するための経済的なインセンティブも生まれます。

二つ目の理由は、社会的な課題への解決策としての役割です。イノベーションによって新たな産業が生まれ、その結果、社会的な問題を解決することが可能となります。例えば、環境問題解決の一翼を担うクリーンエネルギー産業の興隆は、まさしくイノベーションの産物でしょう。

技術進歩の速さ

イノベーションは、数えきれないほどのビジネスのチャンスを育みます。それは技術の急激な発展が、市場競争におけるリーダーシップを掌握するために必要となる推進力に他なりません。現代社会は、常識やルールが短期間で変わるほどの力を持つ新技術によって、新時代を築き上げてきました。この新技術が業界全体の構造を変えるほどのパワーを持っているのです。

製品やサービスがどれほど似ていても、「創造の視点」を探すことにより差別化を図ることが可能になります。そのため、技術進歩の中心に位置するイノベーションは、企業戦略の最前線で急ピッチで求められています。

労働人口の減少

少子高齢化は日本が直面する重要な課題であり、その結果として労働力の供給に影響を及ぼしています。

企業はこの困難に直面し、従来の戦略では対処しきれない状況に追い詰められています。数々の課題の中で、AIやIoTを活用した労働力の削減や、業務のプロセスに変革をもたらすイノベーションが、労働人口の減少という喫緊の問題に対応する手段として模索されています。

イノベーション、つまり革新的なアイデアや技術を利用して新たな価値を創造することが重要です。その具体的な例として、AIやロボット技術の実装が挙げられます。これらのテクノロジーを利用することで、人間だけに頼っていた作業がより高度で効率的な形に進化します。さらに、テレワークを可能にする通信技術の発展により、労働の仕方自体が大きく変化してきています。

日本市場の縮小・ニーズの多様化

日本の労働力不足は、人口の減少と共に複雑な問題に発展しています。人口減少は消費者数の減少を意味し、結果として国内市場の縮小が見込まれます。

近年、日本経済は長い低成長期間を経験しており、企業は従来のビジネスモデルだけでは生き残ることが困難になりつつあります。その中で、企業の生存戦略としての「イノベーション」の重要性が増しています。

イノベーションとは基本的に、新たな価値を創出し、変化に対応する手段です。それは商品やサービスの改善、ビジネスモデルや組織の変革によって具現化されます。これにより、消費者ニーズの多様化と市場の縮小に対応し、企業を飛躍的に成長させることが可能となります。

日本企業におけるイノベーションの現状とは

最近、日本の企業におけるイノベーションの意義が一層深まってきています。経済が急速に動く世界で生き抜くためには、新しいアイデアと改革が求められます。しかし、残念なことに、日本企業におけるイノベーションの取り組みは、組織文化や長い伝統、そしてリスクを避ける性向によりまだ十分とは言えません。

政府の取り組み

日本政府は「イノベーションの創出を加速する戦略」を発表し、税制の改革や資金調達の援助などを展開しています。さらに、新規事業者やベンチャービジネスへの支援も加え、新たなビジネスモデル開発の推進を行っています。

これらの試みは始まったばかりで、成果が表れるまでは時間が必要かもしれませんが、政府がイノベーション推進の中核として動くことで、徐々にでも風土は変わり始めています。

より具体的な取り組みとして、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(2021年~2025年)があります。イノベーション強化、研究力強化、教育と人材育成を3つの主要目標とし、5年間で約30兆円の研究開発投資を実行する予定です。

イノベーションの事例とは

イノベーションの成功事例をご紹介します。

メルカリ

新たな購買スタイルを生み出したフリーマーケットアプリ「メルカリ」は、そのサービス開始からわずか数年で一兆円にも及ぶ取引高を記録。これは日本生まれの技術ベンチャーが大胆なイノベーションをもたらすことで爆発的な成長を遂げた顕著な例です。

メルカリへの注目度が高まった素因とは、今までのネットオークションの枠組みから抜け出し、「中古品EC」という全く新しい市場を創り出したことにあります。

それまで捨てられる運命にあった多種多様な物品に新たな価値を見出し、それを買う、売るという「新たな売買スタイル」を可能にしたメルカリ。このような革新的な試みが、従来の産業構造に大きな変革をもたらしました。

メルカリが数百万人ものユーザーを集める原動力となったのは、使いやすさと信頼性を重視したサービス設計にもあると言えます。

物品の取引を行う全てのユーザーに対し、透明性と信頼性を提供。更には、ユーザー間の評価結果を開示することで安心した取引環境を実現しました。

誰でも手軽に物品を売ることができるための低い手数料設定。このようなメルカリの取り組みが評価され、多くのユーザーの支持を得ています。だからこそメルカリは、その開始から急速に取引量を伸ばし、多くのユーザーにとって欠かせない存在になりました。

富士フイルム

「写ルンです」や「チェキ」など、数々の革新的商品を世に送り出し、写真業界に新たな風を吹き込んできた富士フイルム。

彼らは、一時代を築いた写真フィルム事業の極みから、デジタル化の波に押され、その規模を10年で10分の1まで縮小するという逆境を迎えました。しかしその逆境こそが、富士フイルムにとって新たな飛躍の契機となったのです。

極めて厳しいビジネス環境の中、彼らは大胆な社内改革に踏み切りました。写真フィルム製造に関する深い知識と技術を活かし、それを化粧品、医療、さらには半導体の分野へと転換していったのです。

化学技術の応用により開発された「アスタリフト」シリーズは圧倒的な支持を得て、同社の新たな看板商品となりました。また、医療業界においても新薬の開発に力を注ぐなど、その活動は多岐にわたります。

そして2014年、富士フイルムは「Open Innovation Hub」を設立しました。これは、社外のパートナーと技術を共有し、共創を進める場であります。富士フイルムの保有する技術と、社外からの新たなアイデアやニーズをつなげることで、社会問題を解決するための持続的なイノベーションを生み出し続けています。

まとめ

イノベーションは新たな価値を創り出すための刺激的な行為であり、その種類には製品、プロセス、マーケティング、組織の4つがあります。

これら全てが融合し、相互に影響を与え合うことで、新たな可能性を創出し、社会に大きな変化をもたらします。これがイノベーションの本質的な意味であり、私たちの生活を豊かにする原動力となります。

よくある質問

イノベーションとはどういう意味ですか?

イノベーション(Innovation)は、「革新」や「刷新」、「新機軸」などを指し、現代では革新的な技術やアイデアを通じて新たな価値を生み出し、社会に大きな変化をもたらす活動を指します。

イノベーションは日本語で何といいますか?

「イノベーション」は日本語で「技術革新」と翻訳されますが、正確には技術だけが対象ではありません。これには今までにない新しい仕組みや価値観、考え方などを企業に取り入れた革新・新機軸も含まれます。

オープンイノベーションとはどういう意味ですか?

オープンイノベーション(Open Innovation)とは、組織内のイノベーションを促進する際に、組織内外を問わずあらゆるリソース(知見や技術・サービスなど)を駆使し、組織内で創出されたイノベーションをさらに組織外へ展開する一連のモデルを指します。

ヨーゼフ・シュンペーターのイノベーションの定義は?

ヨーゼフ・シュンペーターは、彼の代表的な著書『経済発展の理論』において、イノベーションを「価値の創出方法を変革して、その領域に革命をもたらすことである」と定義しています。これは技術革新に限らず、社会に新たな価値をもたらすあらゆる創造が総じてイノベーションと見なされるという意味を含んでいます。