元企業経営者の大学教授が「環境にいいこと」で儲けるスキームを構築【後編】 バイオ炭プロジェクト収益化のカギ・アクセラレーターの開発へ 日本クルベジ協会代表理事・立命館大学OIC総合研究機構客員教授 柴田 晃氏

元企業経営者の大学教授が「環境にいいこと」で儲けるスキームを構築【後編】 バイオ炭プロジェクト収益化のカギ・アクセラレーターの開発へ 日本クルベジ協会代表理事・立命館大学OIC総合研究機構客員教授 柴田 晃氏

柴田 晃(しばた・あきら)氏

日本クルベジ協会代表理事。立命館大学OIC総合研究機構客員教授。

1975年、立命館大学卒。2002年、同学大学院にて政策科学で博士号取得。

社会システム工学、経営学、資源保全学、農業環境工学など、幅広い分野を横断して社会スキームを構築する研究に取り組んでいる。

日本炭化学会顧問。日本バイオ炭普及会事務局長。

2022年6月、バイオ炭の農地施用による二酸化炭素削減が、J-クレジットとして初の認証を受けた。カーボンクレジットの市場が立ち上がり始めている昨今、バイオ炭のクレジット売却は進んでいるのだろうか。新規プロジェクトを推進する上でのポイントと課題、今後の課題などについて、政策科学が専門の柴田晃氏(立命館大学OIC総合研究機構客員教授)に話をうかがった。

目次

研究シーズの社会実装には動ける協力者がカギ

新規プロジェクトにおいては、事業スキームが複雑なほど関係する領域は広くなり、乗り越えるべき課題も増えてくる。その一つ一つをクリアしてきた柴田教授に、プロジェクトを進める上でのコツをうかがった。柴田教授は、連携・協力者の作り方という点から2つのポイントについてアドバイスする。

ポイント①:アクセラレーターの存在

柴田教授は、新規プロジェクトを推進する上ではアクセラレーターの存在が一つの大きなカギになるという。「バイオ炭の事業スキームには、原料となるバイオマスの調達、農業者の参画、クルベジの流通・販売業者、クレジットの販売、企業等でのクレジットの無効化(オフセット)まで、さまざまなステークホルダーが関わってきます。各ステークホルダーはそれぞれ異なった課題・問題を抱えており、製炭者から消費者またはクレジット購入企業までをいかにつなぐかが課題となります」。

そこで特に重要になるのが、アクセラレーターの存在であると柴田教授は言う。「アクセラレーターとは、要するに仲買さん、問屋さんのことです。炭を作る人と炭を施用する人の間に入り、こういった新しい事業の説明をして物を動かすことのできる人です」。

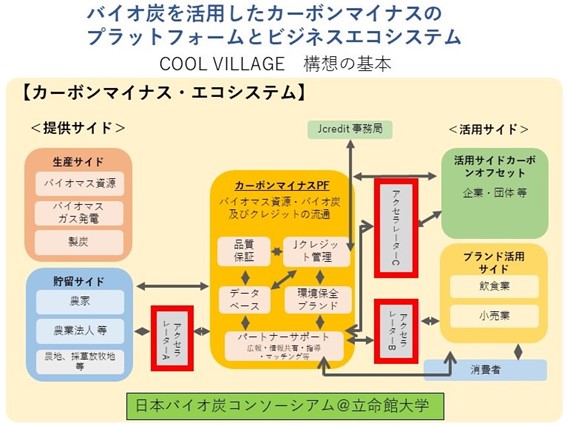

COOL VILLAGE構想の概略図。赤枠がアクセラレーター(立命館大学日本バイオ炭研究センター提供の資料を元に一部編集)

上の図のように、カーボンマイナス・エコシステムにはバイオ炭の提供サイドとして製炭業などの生産サイドと、農家などの貯留サイドがある(画像左側)。一方、バイオ炭を活用するサイドとしては、クレジットを購入する企業・団体といったカーボン・オフセット活用サイドと、飲食業・小売業といったクルベジのブランド活用サイドがある(画像右側)。

これら4つのサイドに含まれるステークホルダーの間に入り、「J-クレジットはこんな使い方がある」「クルベジはこういう売り方ができる」といったアイデアを提案してつないでいくのがアクセラレーターであり、新しいプロジェクトの推進には欠かせない存在だ。

ポイント②:連携・協力者は「自社の利益」を考えられる会社

新規プロジェクトでは、関連する各分野・業種からの連携・協力事業者は必須要件だ。しかし、うまくいくかわからない新規事業に喜んで参画してくる事業者はそう簡単には見つからない。

「これは私の持論ですが、結局は『欲と道連れ』です」、柴田教授はそう言い切る。欲につられる人でなければ、新しい事業に向かって動くことはないという。「『環境のためにやりたい』とだけしか言わない人は、はっきり言って粘り強くない人が多いです。お金がなくなると引いていってしまう。でも、欲と道連れで行動する人は、『ちょっとぐらい損してもこれから伸びるはずだ』と始めから長期的な考えを持っています。そういったファーストペンギンになることをいとわない人でなければ続かないでしょう」。

柴田教授の考える「ファーストペンギン」とは、社会貢献を掲げる志高い人のことではない。長期的ビジョンで自社の利益を追求できる人のことだ。「長い目で見れば自分の会社は絶対に儲かると信じ、そのためのスキームを組んで稟議書を書ける担当者が会社にいるかどうか。かつ、われわれの提示するスキームの問題点を見つけ、軌道修正していける経営者がいるか。そういう人物のいる会社が、ステークホルダーやアクセラレーターとして力になってくれます。ファーストペンギンになってでも頑張るためには、資本力と、我慢と、強い意思が要ります。最初からヒットエンドランを狙う人は、結果がなかなか出ない事業に関わるのは難しいでしょう」。

バイオ炭試験地の様子(提供:日本クルベジ協会)

日本で理解進まない、CO2「削減」と「除去」の違い

2022年6月に247トン、2024年1月に737トンのCO2削減がJ-クレジットとして認証されたバイオ炭埋設事業だが、そのクレジットも企業に購入をしてもらわなければ農業者に還元することはできない。J-クレジットは企業と相対取引で売買されるが、売れ行きはどうなのか。

「はっきり言うと、思う通りには売れないというのが現実ですね」、柴田教授は淡々とそう語る。「どの企業もCO2削減の取り組みの必要性は理解していても、自分の会社ではまだ着手しないとのです。日本ではペナルティがあるわけではないですから」。

ただ、近年はカーボンクレジットを売買するマーケットプレイスを運営する会社が立ち上げられる動きが出てきている。市場が動き出していることは確かであり、日本クルベジ協会にもクレジットを市場に出してほしいとの申入れがある。しかし、これまでの企業の反応などから、安易に市場へ出すことには警戒心もある。

「マーケットに出ているカーボンクレジットには、Reduction系とRemoval系があり、価格には10倍ほどの差があります。Reduction系のクレジットは1トンあたり2000円前後ですが、Removal系のクレジットは3~5万円です。この違いが理解できていなければ、当然ながら企業としては安い方を選ぶでしょう」。

環境保全やカーボンクレジット市場で使われるCDRという用語。CDR=Carbon Dioxide Removalは「二酸化炭素除去」などと訳されるが、日本ではこの「R」をReduction(削減)と解している人が多いと柴田教授は言う。

バイオ炭の強みは炭素そのものを地表上から除去できること(提供:立命館大学)

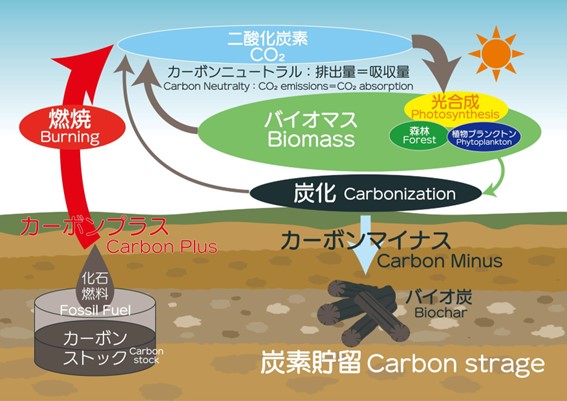

例えば再生可能エネルギーは、石油・石炭の使用量を減らしてCO2の排出を削減する取り組みとしてよく知られているが、そもそも地表上に存在する炭素原子の絶対量を減らすことはできない。現代のCO2問題は、化石燃料など地中に埋まっていた炭素を掘り出し、燃焼させ、CO2として排出してしまうことだ。一度地中から出てきた炭素とそれを燃焼したCO2は、地表上で酸素や水素等との結合・分解を繰り返しているだけで、原子レベルでの総量は理屈上変化しないのだ。

そこで、炭素が再びCO2に変化しないように結晶化させて地中に埋設して隔離し(Removal)、結果CO2の削減をできるのがバイオ炭である。柴田教授によれば、このRemoval系のCO2削減方法をカーボンマイナス(国際的にはカーボンネガティブ)といい、その実践可能な技術は現状では非常に少なく、多くの方法がカーボンの排出を抑制するところまでのReduction系のものだという。

バイオ炭埋設によるカーボンマイナスの仕組み(提供:日本クルベジ協会)

2020年、マイクロソフト社は炭素削減(Reduction)だけではなく炭素除去(Removal)のクレジットも購入し、カーボンネガティブ(カーボンマイナス)にも積極的に取り組んでいくことを明言している。「マイクロソフトのように企業が主導的に動いている米国では、年に何万トンも製造できる大きなバイオ炭製造会社が最近増えています。しかし、日本においては製造会社が増えないばかりか、そもそもカーボンマイナスの考え方自体が広まっていません。残念ながら、まだ未成熟市場なのでしょう」。

バイオ炭に取り組む企業を紹介

「ただ、J-クレジットの取り引きを始めて半年ぐらい経ってから、少しずつ高い価格で買ってくれる企業が増えてきています」。例えば、建設コンサルタント会社である株式会社長大では、バイオ炭のJ-クレジットを10トン分購入しており、また自社においてもバイオ炭の製造・販売に向けた取り組みを行っている。「長大ではグループ会社でガス化炉を有しており、自動的に炭が出てきます。長大の担当者の方が非常に優秀で、地域の堆肥業者と協力し、バイオ炭堆肥を販売するシステムを考えているようです」。

下川運輸株式会社(北海道下川町)では、同社が管理運営を請け負うガス化炉で生成されたバイオ炭を、地元の農家と協力して農地に施用する活動を行っている。2022年に日本クルベジ協会がJ-クレジットに申請・認証された247トン分のクレジットの約70%が下川町での取り組みによるものだ。

長大や下川運輸、また前回記事で紹介したはなはなのような、バイオマスを熱エネルギーとして利用しているところでは、バイオ炭が副産物として生成される。本来ならば産業廃棄物として処理しなければならないところを、環境保全のために有効活用でき、かつクレジットとして販売できるのだから、企業としては利用しない手はないだろう。

バイオ炭を施用した農地(提供:日本クルベジ協会)

最大のボトルネックは消費者の意識向上

今後、本プロジェクトを軌道に乗せていく上では多くの課題が残されているが、特に大きな課題は消費者の啓蒙だろう。

柴田教授が構想するバイオ炭を活用したカーボンマイナス・エコシステムを支える収入は、企業・団体が購入するJ-クレジットと、一般消費者が購入するゼロカーボン野菜の二本柱となる。しかし、環境保全の取り組みをPRする企業にとっても、その視線の先には一般消費者がいるわけであり、詰まるところ消費者がこのシステムを支えることになるのだ。

「農林水産省は、これまで農業者や製炭業者などに補助金を出す形で後押しをする、いわばPUSH戦略を取ってきました。これからは、消費者の意識を高め、二酸化炭素を削減した農産物やその加工品を自発的に買うような消費者へのPULL戦略が必要でしょう」。

「飲むだけでエコ」。環境保全型商品のブランド「クルベジ」の日本酒(提供:柴田氏)

CO2 の削減に取り組む企業の商品を好んで購入する消費者が増えれば、企業も動かざるを得なくなる。政府が主導的にPULL戦略を進めることで消費者の意識が変わり、企業に対する大きな効果が期待できると柴田教授は主張する。

1つのアイデアとして、柴田教授は消費者へのポイント付与を提案する。例えば、CO2を1キログラム削減する商品を買うと1円分のポイントが付与されるシステムを導入すれば、消費者は優先的にゼロカーボンに取り組む企業のそれら製品や商品を選択するようになる。10億トンのCO2削減をするのに、わずか1兆円の歳出で実現できる。(ちなみに日本国が2013年度より2030年までに減らさなければならない二酸化炭素総量は6億4800万トンである。)

政府主導のポイント制導入の実現は長い道のりになりそうではあるが、消費者の購買行動と企業の取り組みとの好循環を作るためにも、柴田教授は所属する団体や大学などを通して、政府にPULL戦略への移行を提言していきたいと語る。

数十年先の目標達成に向けて、今できること

今後の展望として、柴田教授はプロジェクト推進で中心的な役割を担う企業の開発を計画しているという。

「まずはアクセラレーターとなる会社の開発です。農作物販売では、地域のブランド化を図りながら、その地域で出荷されるカーボンマイナス野菜を全て買い取り流通に乗せられる会社の開発を進めています。一方のクレジットに関しても、クレジットを自社のイメージ戦略に利用するなど、うまく活用できる会社の開発にも取り組んでいきたいと考えています。いろいろなステークホルダーやアクセラレーターにわれわれの知識や情報を提供して、うまく商品やクレジットを回してほしいと思います」。

さらに柴田教授は、本プロジェクトを支えるプラットフォームの機能強化についても触れた。「立命館大学の中に、バイオ炭の社会実装を進める日本バイオ炭コンソーシアムというプラットフォームを設けています。ここに製造販売や広報など各領域の担当部会を作り、それぞれのイシューを持ち合って勉強を重ねています。ここの機能を強化していき、PULL戦略の推進など、政府に向けて意見を述べていく考えです」。

立命館大学の学生にバイオ炭の製造方法を教える柴田教授(写真手前)(提供:立命館大学)

最後に、本プロジェクトにかける思いを語ってもらった。「今後、本国政府やグローバルサウスの国々と手を取って、日本式のバリデーションを世界基準であるIPCCの基準にもっていくべく活動していきます。しかし、目標を達成する頃には、きっと私も、皆さんの多くも、もうこの世にはいないかもしれません。それぐらい先になるかもしれませんが、今から取り組んでおかなければ、2050年のゼロカーボンには間に合いません。長い道のりになるでしょうね」。

環境問題に対するソリューションを社会実装するには、どうしても消費者の意識改革が不可欠になり、長い時間がかかりそうだ。しかし、企業活動の一部として取り組みを進めている企業や国は現実に増えつつある。日本の企業においても、いつ政府や海外企業から「ペナルティ」を課されるかわからない。持続可能な社会を構築するため、企業はこれまでと違った視点で事業スキームを考える必要があるだろう。

【参考】

立命館大学カーボンマイナスプロジェクト

https://www.ritsumeikan-carbon-minus.org/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

立命館大学カーボンマイナスプロジェクト(YouTube)

https://www.youtube.com/@carbon_minus_project/videos

一般社団法人 日本クルベジ協会

https://coolvege.com/

日本炭化学会

https://wcrs.jp/

日本バイオ炭普及会(JBA)

https://biochar.jp/

【取材・文】

渡辺 悠樹(麦角社)