ssd 熱対策完全ガイド!M.2 SSDの温度管理と熱暴走を防ぐ方法

SSDの発熱問題は、特にM.2 SSDユーザーにとって深刻な課題となっています。高性能な故に発生する熱は、デバイスの寿命短縮やデータ損失のリスクを高める原因となります。本記事では、SSDの基本的な構造から熱暴走の予防法、効果的な冷却方法まで、SSDの温度管理に関する重要ポイントを詳しく解説します。

目次

1. SSDの基礎知識と熱問題

1.1 SSDの構造と動作原理

SSDは、従来のHDDと比較して高速なデータ処理が可能なストレージデバイスです。フラッシュメモリを使用して、データを電気的に読み書きすることで、機械的な動作が不要となり、高速なデータアクセスを実現しています。しかし、この高速なデータの読み書きは、必然的に発熱を伴います。

SSDの内部では、データの読み書きを行う際にコントローラーチップが発熱の主な原因となります。特にM.2 SSDは、小型で高性能な分、熱が集中しやすい特徴があります。また、フラッシュメモリチップ自体も動作時に熱を発生させ、これらの熱が蓄積されることでSSDの寿命に影響を与える可能性があります。

1.2 HDDとの違いと熱特性

HDDは機械的な部品を使用しているため、物理的な摩擦による発熱が主な熱源となります。一方、SSDは電子部品のみで構成されているため、熱の発生パターンが異なります。SSDはHDDと比較して一般的に発熱量は少ないものの、集中的な熱の発生が特徴的です。

特に注意が必要なのは、SSDの熱暴走のリスクです。HDDは機械的な部品の劣化が徐々に進行するのに対し、SSDは突然の熱暴走によってデータの損失や性能低下が発生する可能性があります。そのため、適切な熱対策と温度管理が重要となります。

1.3 データの読み書きと発熱の関係

SSDのデータの読み書きは、発熱と密接な関係があります。大量のデータを連続して処理する場合、SSDのコントローラーに負荷がかかり、温度が上昇します。特に書き込み操作は読み取り操作と比較して、より多くの熱を発生させる傾向があります。

2. SSDが熱くなる主な原因

2.1 高負荷時のデータ処理

SSDが熱くなる主な原因は、大量のデータを連続して処理する際の負荷です。例えば、大容量のファイル転送や、頻繁なデータの読み書きを行う場合に温度が上昇します。特にデータのバックアップやシステムの更新時には、SSDに大きな負荷がかかり、発熱が増加します。

2.2 M.2 SSDの発熱特性

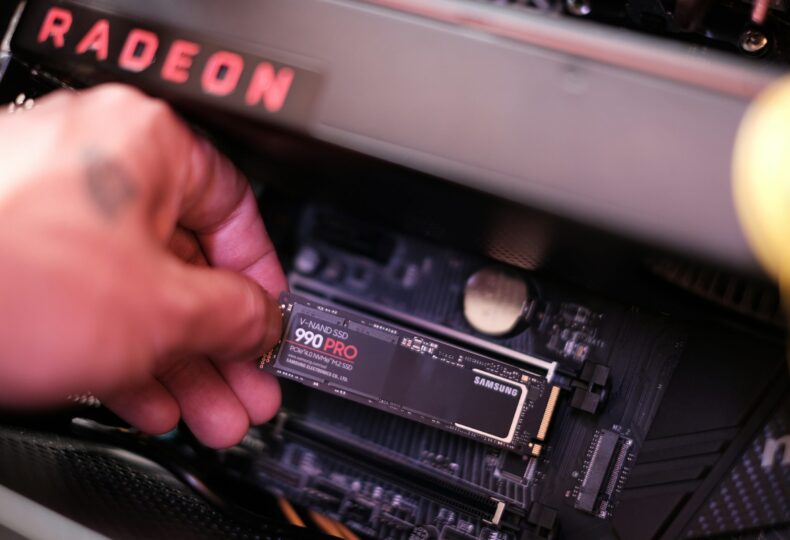

M.2 SSDは、その高性能と小型サイズゆえに、特有の熱問題を抱えています。マザーボードに直接装着される構造上、放熱が制限される環境にあります。M.2 SSDは特に熱がこもりやすく、適切なエアフローがない場合、温度が急激に上昇する可能性があります。

2.3 マザーボードの配置と熱問題

SSDの設置位置も熱問題に大きく影響します。特にM.2 SSDがグラフィックカードの直下に配置されている場合、グラフィックカードからの排熱の影響を受けやすくなります。また、マザーボード上の他の発熱部品との位置関係も、SSDの温度上昇に影響を与えます。

2.4 エアフローの不足

パソコンケース内の適切なエアフローの欠如は、SSDの温度上昇の大きな要因となります。特に、ケース内の空気の流れが悪い場合、発生した熱が効率的に排出されず、SSDの周囲に熱がこもりやすくなります。

3. SSDの温度管理の重要性

3.1 適正温度の範囲

SSDの適正動作温度は一般的に0℃から70℃の範囲内とされていますが、理想的な動作温度は30℃から50℃の間です。この温度範囲を超えると、SSDの寿命が短くなったり、性能が低下したりする可能性が高まります。

3.2 温度測定の方法

SSDの温度管理には、専用のモニタリングソフトウェアを使用することが推奨されます。これらのツールを使用することで、リアルタイムでSSDの温度を監視し、異常な温度上昇を早期に発見することが可能です。

3.3 サーマルスロットリングのメカニズム

SSDには、高温から自身を保護するためのサーマルスロットリング機能が搭載されています。この機能は、温度が一定以上に上昇した場合に自動的に性能を抑制し、発熱を抑えます。ただし、これは一時的な対策であり、根本的な熱対策が必要です。

3.4 高温がSSDに与える影響

高温環境下での継続的な使用は、SSDの寿命を著しく縮める原因となります。また、データの読み書きエラーの増加や、最悪の場合はデータの損失につながる可能性もあります。特に重要なデータを扱う場合は、温度管理に十分な注意を払う必要があります。

4. 熱暴走のリスクと対策

4.1 熱暴走の兆候と症状

SSDの熱暴走は、突然のパフォーマンス低下や不安定な動作として現れます。典型的な症状には、データの読み書き速度の著しい低下、システムの応答遅延、予期せぬシャットダウンなどがあります。特にM.2 SSDを使用している場合、これらの症状が顕著に現れやすくなります。

4.2 データ損失のリスク

熱暴走は、データの整合性に重大な影響を及ぼす可能性があります。高温状態が続くと、SSDのフラッシュメモリセルが不安定になり、データの破損や消失のリスクが高まります。重要なデータを扱う場合は、定期的なデータのバックアップを行い、万が一の事態に備えることが必要です。

4.3 パフォーマンス低下の問題

SSDが高温になると、サーマルスロットリングが作動し、性能が大幅に低下します。これにより、データの読み書き速度が低下し、システム全体の応答性も悪化します。特に、大量のデータを処理する業務用途では、この性能低下が深刻な問題となる可能性があります。

4.4 緊急時の対処方法

熱暴走が発生した場合は、即座にシステムをシャットダウンし、SSDの冷却を行う必要があります。一時的な対応として、パソコンの使用を中断し、十分な冷却時間を確保することが重要です。また、再起動後は温度モニタリングを行い、問題が解決されているか確認しましょう。

5. 効果的な熱対策手法

5.1 冷却ファンの選び方と設置

SSDの効果的な冷却には、適切な冷却ファンの選択と配置が重要です。特にM.2 SSDを使用している場合、専用の冷却ファンを設置することで、熱暴走のリスクを大幅に軽減できます。ファンの選択時は、風量とノイズのバランスを考慮する必要があります。

5.2 ヒートシンクの活用法

ヒートシンクは、SSDの熱を効率的に放散させる重要な役割を果たします。特にM.2 SSDでは、専用のヒートシンクを装着することで、温度上昇を抑制できます。ヒートシンクの選択時は、SSDのサイズと互換性を確認することが重要です。

5.3 ケース内エアフローの最適化

パソコンケース内の適切なエアフローは、SSDの温度管理に不可欠です。ケース内のケーブル配線を整理し、空気の流れを妨げない配置を心がけましょう。また、吸気ファンと排気ファンのバランスを調整することで、効率的な冷却が可能になります。

5.4 定期的なメンテナンス方法

SSDの寿命を延ばすためには、定期的なメンテナンスが重要です。埃の蓄積は熱伝導を妨げる要因となるため、定期的な清掃が必要です。また、ファンやヒートシンクの状態を確認し、必要に応じて交換や調整を行いましょう。

6. SSDの寿命を延ばすための管理方法

6.1 TBWと寿命の関係

SSDの寿命は、総書き込み容量(TBW)によって大きく左右されます。過度なデータの書き込みは、フラッシュメモリセルの劣化を加速させます。データの書き込み頻度を適切に管理し、不必要な書き込みを避けることで、SSDの寿命を延ばすことができます。

6.2 温度管理による寿命延長

適切な温度管理は、SSDの寿命を延ばす重要な要素です。温度が高くなると、フラッシュメモリの劣化が加速します。定期的な温度モニタリングと適切な冷却対策を行うことで、SSDの寿命を最大限に延ばすことができます。

6.3 空き容量の確保

SSDの空き容量を適切に維持することは、性能と寿命の両面で重要です。空き容量が少なくなると、書き込み性能が低下し、発熱量も増加します。一般的に、SSDの全容量の10-20%程度の空き容量を確保することが推奨されています。

6.4 データのバックアップ戦略

重要なデータを保護するために、定期的なバックアップは不可欠です。特に、SSDの温度が上昇傾向にある場合や、使用期間が長くなってきた場合は、より頻繁なバックアップを行うことが推奨されます。クラウドストレージやバックアップ用HDDなど、複数の保存先を確保することで、データの安全性を高めることができます。

7. トラブルシューティング

7.1 温度上昇時の対処法

SSDの温度が急激に上昇した場合、まず即座にパソコンの負荷を下げることが重要です。大容量のファイル転送や高負荷のアプリケーションを停止し、必要に応じてシステムを一時的にシャットダウンしましょう。また、パソコンケースのサイドパネルを開けて一時的に換気を改善することも効果的です。

温度上昇が継続する場合は、以下の対策を順次実施することをお勧めします。冷却ファンの動作確認、エアフローの改善、そしてSSDの設置位置の見直しなどを行いましょう。特にM.2 SSDを使用している場合は、専用のヒートシンクの追加設置を検討することも有効です。

7.2 パフォーマンス低下の改善

SSDの性能低下は、多くの場合、温度上昇やデータの断片化が原因です。性能を回復させるために、まず空き容量を確保し、不要なファイルを削除しましょう。また、SSDの最適化ツールを使用して、データの整理を行うことも効果的です。

特に注意が必要なのは、SSDの空き容量が少なくなった状態での使用です。SSDは、適切な空き容量がないと性能が大幅に低下し、発熱も増加します。全容量の20%程度の空き容量を維持することで、安定したパフォーマンスを確保できます。

7.3 フラッシュメモリの健康度確認

SSDの寿命を適切に管理するためには、定期的にフラッシュメモリの健康度をチェックする必要があります。専用のモニタリングソフトウェアを使用することで、TBW(総書き込み容量)や残り寿命の予測値を確認できます。

健康度のチェックでは、特にバッドブロックの増加率や書き込みエラーの発生頻度に注目します。これらの値が急激に増加している場合は、SSDの寿命が近づいているサインかもしれません。早めに対策を講じることで、データの損失を防ぐことができます。

7.4 寿命近くのSSDの管理

SSDの寿命が近づいていると判断された場合、データの保護が最優先事項となります。重要なデータは直ちにバックアップを取り、新しいストレージデバイスへの移行を計画しましょう。また、重要度の低いデータや一時ファイルは削除し、SSDへの負荷を軽減することも重要です。

寿命が近づいているSSDを使用し続ける場合は、より頻繁な監視と定期的なバックアップが必要です。また、パフォーマンスを維持するために、不要なデータの削除や定期的なメンテナンスを行うことをお勧めします。

8. まとめと推奨事項

8.1 重要ポイントの総括

SSDの熱管理は、デバイスの性能と寿命に直接影響を与える重要な要素です。以下が特に重要なポイントとなります。

適切な温度管理がSSDの寿命を大きく左右します。定期的な温度モニタリング、効果的な冷却対策、そして適切なメンテナンスを行うことで、SSDの性能を最大限に引き出し、長期間安定して使用することができます。

また、データの保護も重要な観点です。定期的なバックアップ、空き容量の確保、そして適切な使用方法を心がけることで、重要なデータを安全に保管することができます。

8.2 日常的な管理のチェックリスト

効果的なSSD管理のために、以下の項目を定期的にチェックすることをお勧めします。

まず、SSDの温度モニタリングを定期的に行い、異常な温度上昇がないか確認します。次に、空き容量を適切に維持し、不要なファイルの削除や整理を行います。さらに、冷却システムの動作確認とメンテナンスを実施し、エアフローが適切に確保されているか確認します。

8.3 将来的な対策の展望

SSD技術は日々進化しており、より効率的な熱管理技術や長寿命化技術が開発されています。しかし、基本的な管理の重要性は変わりません。将来的には、AI技術を活用した予防的なメンテナンスシステムや、より効率的な冷却システムの導入が期待されます。

ユーザーとしては、最新の技術動向を把握しつつ、基本的な管理practicesを継続することが重要です。SSDの性能と寿命を最大限に引き出すために、定期的なメンテナンスと適切な使用方法を心がけましょう。

よくある質問と回答

SSDは熱で壊れますか?

SSDは継続的な高温にさらされることで、寿命が短くなったり、最悪の場合は故障する可能性があります。一般的に70℃以上の高温環境下での継続的な使用は、SSDの信頼性と性能に重大な影響を与えます。適切な温度管理と冷却対策を行うことで、これらのリスクを大幅に軽減できます。

SSDの温度が40度は高温ですか?

40度はSSDにとって正常な動作温度の範囲内です。一般的にSSDの適正温度は30-50度の間とされており、40度であれば特に心配する必要はありません。ただし、常時50度を超えるような状況が続く場合は、冷却対策を検討する必要があります。

SSDは冷却が必要ですか?

SSDの種類や使用環境によって冷却の必要性は異なります。特にM.2 SSDは高性能で発熱も多いため、専用のヒートシンクや冷却ファンによる冷却が推奨されます。一方、2.5インチSSDは比較的発熱が少なく、通常のエアフローで十分な場合が多いです。

SSDとHDDどちらが長持ちしますか?

一般的な使用環境では、HDDの方が物理的な寿命は長い傾向にあります。ただし、これは使用状況や環境に大きく依存します。SSDは書き込み回数に制限があるものの、適切な温度管理と使用方法を守ることで、十分な耐久性を発揮できます。

SSDの寿命は何年くらいですか?

一般的なSSDの寿命は、通常の使用で5-10年程度です。ただし、これは使用頻度、書き込み量、温度環境などによって大きく変動します。TBW(総書き込み容量)を考慮した適切な使用と、定期的なメンテナンスを行うことで、寿命を延ばすことが可能です。

目次 SSDの選び方で注意すべきポイントは?

パソコンにSSDを選ぶ際は、使用目的とデータ量に応じた容量選択が重要です。特に、頻繁にデータを保存する用途では、TBW(総書き込み容量)の高いモデルを選択することが推奨されます。また、M.2スロットの規格や放熱設計にも注意が必要です。

データをSSDに保存する際の最適な使い方は?

SSDにデータを効率的に保存するためには、断片化を避け、定期的な最適化が重要です。特に大容量のデータ処理を行う場合は、十分な空き容量を確保し、一時的なキャッシュファイルの管理にも注意が必要です。

SSDの性能を最大限に引き出すための設置場所は?

パソコンでSSDを使用する際は、エアフローを考慮した設置が重要です。特にM.2 SSDをマザーボードに取り付ける場合は、他の発熱部品からの影響を考慮し、適切な空間を確保することで、データの安定性と寿命を向上させることができます。

古いSSDから新しいSSDへのデータ移行のコツは?

データを新しいSSDに移行する際は、専用のクローンソフトウェアを使用することが推奨されます。移行前にはデータのバックアップを必ず取り、不要なファイルを整理することで、スムーズな移行が可能です。紹介SSDの性能を最大限に活かすためにも、クリ