空調システムとは?仕組みと種類から基本知識まで完全解説【業務用空調の導入ガイド】

空調システムは、オフィスビルや商業施設など、ビジネス環境において快適な空気環境を維持するための重要なインフラです。本記事では、空調設備と換気設備の基本的な仕組みから、システムの種類、選定方法まで、経営者や施設管理者が知っておくべき知識を体系的に解説します。

目次

1. 空調システムの基礎知識

1.1. 空調システムの定義と目的

空調システムとは、室内の温度や湿度、空気の清浄度を制御し、快適な環境を作り出すための設備システムです。一般的に空調設備と呼ばれるこのシステムは、オフィスビルや商業施設など、様々な建築物に不可欠な設備となっています。

空調設備の主な目的は以下の3つです:

1. 温度と湿度の調整による快適性の確保

2. 空気環境の維持による健康性の確保

3. エネルギー効率の最適化による経済性の確保

特に業務用空調設備では、多くの人が同じ空間で働く環境において、生産性の向上や従業員の健康管理の観点から重要な役割を果たしています。

1.2. 空気調和の基本原理

空気調和とは、空気の温度、湿度、清浄度、気流を人工的に制御することを指します。この過程では、熱負荷の処理や空気の循環、フィルタリングなど、複数の要素が組み合わさって機能しています。

空気調和設備は、以下の機能を総合的に提供します:

・温度調節:冷房・暖房による室内温度の制御

・湿度調整:除湿・加湿による適切な湿度維持

・空気清浄:塵埃や有害物質の除去

・気流制御:適切な風量・風向の調整

1.3. 空調と換気の関係性

空調と換気は密接な関係にあり、両者が協調して機能することで、理想的な室内環境が実現されます。換気設備は、室内の空気を外気と入れ替えることで、二酸化炭素濃度の上昇や臭気の蓄積を防ぎます。

特に建築物衛生法では、事務所ビルなどの特定建築物において、換気量や空気環境の基準が定められており、空調設備と換気設備の適切な運用が求められています。

2. 空調設備の構成要素

2.1. 熱源設備の種類と特徴

空調設備の中核を成す熱源設備は、冷暖房に必要な熱エネルギーを生成する装置です。主な種類には以下があります:

・吸収式冷温水機

・ターボ冷凍機

・空冷ヒートポンプチラー

・水冷ヒートポンプチラー

各熱源設備は、建物の規模や用途、エネルギー効率、初期コストなどを考慮して選定されます。

2.2. 熱搬送設備の仕組み

熱搬送設備は、熱源設備で作られた冷温水や冷媒を、必要な場所に送り届ける役割を担います。具体的には以下の設備で構成されています:

・配管設備:冷温水や冷媒を運ぶ管路システム

・ポンプ設備:液体を循環させる装置

・バルブ類:流量制御や方向制御を行う機器

2.3. 空気調和機器の主要部品

空調機器の主要部品には、以下のようなものがあります:

・熱交換器:空気と冷媒または冷温水との間で熱交換を行う装置

・送風機:空気を循環させるファン

・フィルター:空気中の塵埃を除去する装置

・加湿器:必要に応じて空気に水分を加える装置

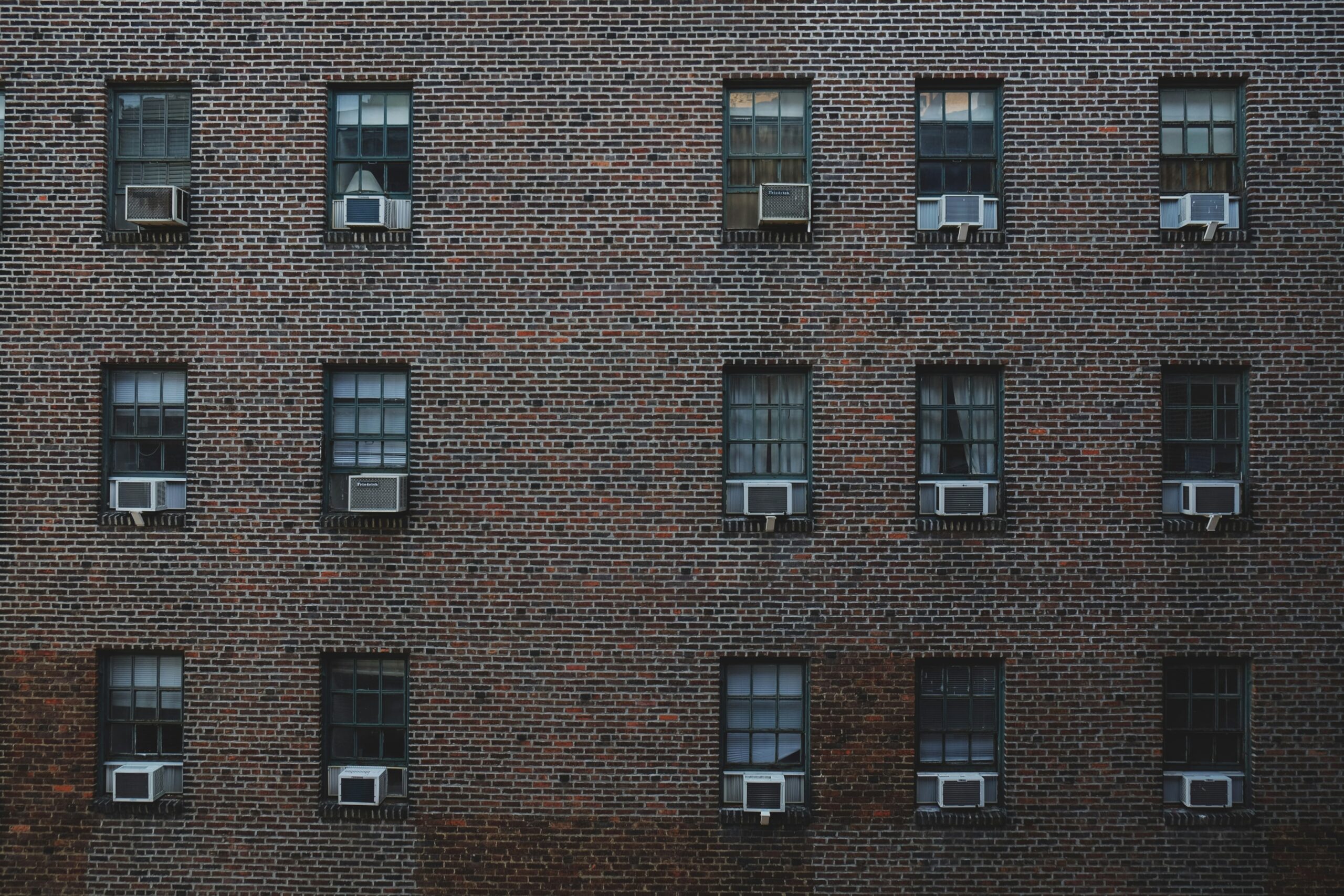

2.4. 室内機と室外機の役割

室内機は、実際に空調を行う空間に設置され、温度調節や送風を直接行う機器です。一方、室外機は主に熱交換を行い、室内機との間で冷媒を循環させる役割を担います。

両者は冷媒配管で接続され、以下の機能を分担しています:

室内機の主な機能:

・室内空気の温度調整

・空気の清浄化

・気流の制御

室外機の主な機能:

・熱交換による冷媒の状態変化

・圧縮機による冷媒の循環

・外気との熱交換

3. 空調方式の種類と特徴

3.1. 全空気方式システム

全空気方式は、空調された空気を直接室内に送風する方式です。大規模なオフィスビルや商業施設で採用されることが多く、以下の特徴があります:

・温度・湿度の精密な制御が可能

・大空間の空調に適している

・メンテナンスが比較的容易

・初期投資が大きい

3.2. 水式空調システム

水式空調システムは、冷温水を熱媒体として使用する方式です。主な特徴として:

・エネルギー効率が高い

・個別制御が可能

・配管スペースが比較的小さい

・凍結対策が必要

3.3. 個別分散型システム

個別分散型システムは、各空間に独立した空調機器を設置する方式です。特徴として:

・設置が容易

・個別制御が可能

・初期投資が比較的小さい

・メンテナンスの手間が多い

3.4. 併用方式システム

併用方式システムは、複数の空調方式を組み合わせて使用する方式です。以下の利点があります:

・各方式の長所を活かせる

・負荷変動への対応が柔軟

・省エネルギー性に優れる

・設計・運用に専門知識が必要

4. 用途別空調システム

4.1. 産業空調の特徴

産業空調とは、工場や生産施設における製品品質の維持や機器の保護を目的とした空調システムです。一般的な対人空調とは異なり、以下の特徴を持っています:

・精密な温湿度管理機能

・クリーンルーム対応能力

・大容量の換気設備

・24時間連続運転への対応

特に半導体製造や精密機器の製造現場では、空気の清浄度や温湿度の厳密な管理が不可欠となっています。

4.2. 対人空調の仕組み

対人空調は、人々の快適性を重視した空調システムで、オフィスビルや商業施設で主に使用されます。以下の要素に重点を置いて設計されています:

・快適な温度と湿度の維持

・適切な気流の制御

・空気の清浄度管理

・省エネルギー性の確保

4.3. 保健空調の重要性

保健空調は、病院や医療施設における感染予防や衛生管理を目的とした特殊な空調システムです。主な特徴として:

・高性能フィルターによる空気清浄

・室圧管理による感染制御

・厳密な温湿度管理

・24時間安定運転

4.4. 一般事務所向け空調

一般事務所向けの空調設備は、業務効率と快適性のバランスを重視しています。主な特徴には:

・ゾーニングによる効率的な空調管理

・個別制御機能の充実

・省エネルギー運転の実現

・メンテナンス性の考慮

5. 空調設備の設計と選定

5.1. 熱負荷計算の基礎

熱負荷計算は、適切な空調設備の選定に不可欠な要素です。以下の要因を考慮して計算を行います:

・外気条件(温度、湿度、日射)

・建物構造(断熱性能、方位)

・内部発熱(人員、機器、照明)

・使用時間帯と負荷変動

これらの要素を総合的に分析することで、最適な空調設備の容量を決定します。

5.2. 空調ゾーニングの考え方

効率的な空調運用のためには、適切なゾーニングが重要です。以下の要素を考慮してゾーニングを行います:

・建物の用途と使用時間

・方位による熱負荷の違い

・各エリアの要求仕様

・省エネルギー性の確保

5.3. 省エネルギー設計の重要性

省エネルギー設計は、運用コストの削減と環境負荷の低減に直結します。主な対策として:

・高効率機器の採用

・最適な制御システムの導入

・熱回収システムの活用

・自然エネルギーの利用

5.4. コスト最適化の方法

空調設備のコスト最適化には、以下の要素を総合的に検討する必要があります:

・イニシャルコストとランニングコストのバランス

・メンテナンス性の考慮

・将来の拡張性への対応

・エネルギー源の選択

6. 空調システムの運用管理

6.1. 日常的なメンテナンス項目

効率的な空調運用には、定期的なメンテナンスが不可欠です。主な管理項目には:

・フィルターの清掃・交換

・機器の点検と清掃

・運転データの記録と分析

・異常の早期発見と対応

これらの作業を計画的に実施することで、システムの長寿命化と効率的な運用が可能となります。

6.2. エネルギー効率の管理方法

エネルギー効率を最適化するために、以下の管理手法を実施します:

・運転時間の最適化

・温度設定の適正化

・負荷に応じた運転制御

・エネルギー消費量の監視

6.3. トラブル対応と予防保全

空調システムのトラブルを未然に防ぎ、効率的な運用を維持するために:

・定期的な点検の実施

・予防保全計画の策定

・故障時の緊急対応体制の整備

・運転データの分析と活用

6.4. 運用コストの最適化

運用コストを最適化するために、以下の取り組みが重要です:

・エネルギー使用量の分析

・運転スケジュールの最適化

・メンテナンス計画の効率化

・設備更新計画の策定

これらの要素を総合的に管理することで、長期的な視点でのコスト削減が可能となります。特に大規模な施設では、建築物衛生法に基づく管理基準を遵守しながら、効率的な運用を行うことが求められています。

7. 最新の空調技術とトレンド

7.1. IoT活用による制御技術

空調システムにおけるIoT技術の活用は、より効率的な運用を可能にしています。主な特徴として:

・リアルタイムモニタリング

・遠隔制御機能の実装

・データ収集と分析

・予測制御の実現

特に業務用空調設備では、複数の空調機器をネットワークで接続し、建物全体の空調を最適化する取り組みが進んでいます。センサーネットワークを活用することで、室内の温度や湿度、CO2濃度などをリアルタイムで把握し、必要に応じて自動調整を行うことが可能となっています。

7.2. AI導入による効率化

AIの導入により、空調システムの運用は新たな段階に入っています。主な活用例として:

・機械学習による最適制御

・需要予測に基づく運転計画

・異常検知と予防保全

・エネルギー消費の最適化

AIは過去の運転データや気象データ、利用者の行動パターンなどを分析し、最適な運転条件を導き出します。これにより、従来の制御システムと比較して、さらに効率的な空調運用が実現できます。

7.3. 環境配慮型システムの動向

環境負荷の低減は、現代の空調システムにおける重要な課題です。最新の取り組みには以下があります:

・自然冷媒の採用

・再生可能エネルギーの活用

・高効率熱源機器の開発

・熱回収システムの高度化

特に注目されているのは、太陽光発電やジオサーマルシステムなど、再生可能エネルギーを活用した空調システムです。これらの技術は、環境負荷の低減だけでなく、長期的なコスト削減にも貢献します。

7.4. スマートビルディングへの対応

スマートビルディングの普及に伴い、空調システムも進化を続けています。主な特徴として:

・ビル管理システムとの連携

・エネルギーマネジメントの統合

・快適性と省エネの両立

・柔軟な運用形態への対応

8. 空調システムの経営的視点

8.1. 初期投資と運用コストの関係

空調設備への投資は、初期費用と運用コストのバランスを考慮する必要があります。主な検討項目として:

・設備導入費用の最適化

・ランニングコストの予測

・メンテナンス費用の見積り

・更新時期の計画

高効率な設備を導入することで初期投資は増加しますが、長期的な運用コストは削減できる可能性があります。経営者は、このトレードオフを考慮しながら投資判断を行う必要があります。

8.2. 従業員の生産性への影響

適切な空調環境は、従業員の生産性に大きな影響を与えます。以下の観点から検討が必要です:

・快適な執務環境の提供

・健康管理への配慮

・集中力の維持

・ワークプレイスの満足度向上

研究によると、適切な温度管理により生産性が最大15%向上するという報告もあります。このため、空調設備への投資は、人的資本への投資としても捉えることができます。

8.3. 環境負荷低減への貢献

環境への配慮は、現代企業の重要な社会的責任です。空調システムにおける環境対策として:

・CO2排出量の削減

・省エネルギー化の推進

・環境認証の取得

・廃棄物の削減

これらの取り組みは、企業の環境評価を高めるだけでなく、ESG投資の観点からも重要な要素となっています。

8.4. 投資対効果の評価方法

空調設備への投資効果を評価する際は、以下の指標を活用します:

・エネルギー消費削減率

・CO2排出削減量

・投資回収期間

・生産性向上効果

これらの指標を総合的に評価することで、投資の妥当性を判断することができます。特に近年は、SDGsへの貢献度など、非財務的な価値も含めた評価が重要となっています。

なお、空調システムの評価においては、単なるコスト面だけでなく、従業員の健康管理や環境負荷低減といった多面的な価値創造の視点が重要です。経営者は、これらの要素を総合的に判断し、自社に最適な空調システムを選択・運用していく必要があります。

よくある質問と回答

エアコンと空調の違いは何ですか?

エアコンは家庭用の小規模な空調機器を指し、空調システムは業務用の大規模な設備全体を指します。空調システムには、換気設備や熱源設備など、複数の機器が含まれています。

換気と空調の違いは何ですか?

換気は室内の空気を外気と入れ替える機能を指し、空調は温度・湿度・清浄度などを総合的に制御する機能を指します。両者は補完関係にあり、快適な室内環境の維持には両方が必要です。

空調設備とは具体的に何を指しますか?

空調設備は、熱源設備、熱搬送設備、空気調和機器などから構成される総合的なシステムを指します。温度調節、湿度管理、空気清浄、換気などの機能を提供します。

空調の仕事とはどのような内容ですか?

空調の仕事には、設計、施工、メンテナンス、運用管理などが含まれます。具体的には、システムの選定や設置、定期点検、効率化提案、トラブル対応などを行います。

空調設備のOAとは何ですか?

OAは「Outside Air(外気)」の略で、外部から取り入れる新鮮な空気を指します。建築物衛生法では、必要な換気量が定められており、適切なOA量の確保が重要です。

コストに関する質問

建物の規模や使用状況によって大きく異なりますが、一般的なオフィスビルの場合、床面積1㎡あたり月間200-400円程度です。ただし、季節や運用方法によって変動します。