空調設備とは機能性とコスト効率を両立する総合空調システム|基礎知識から最新技術まで徹底解説

空調設備は、現代のオフィスや商業施設において快適な室内環境を実現する重要なインフラです。温度や湿度の調整だけでなく、換気や空気清浄など、総合的な空気環境の制御を担う空調設備について、基本的な仕組みから最新のテクノロジーまで、体系的に解説します。ビジネス施設における空調設備の選定・運用に関わる方々に向けて、意思決定に必要な知識を提供します。

目次

1. 空調設備の基礎知識

1.1. 空調設備の定義と役割

空調設備は、室内の温度、湿度、気流、清浄度などを制御し、快適な空気環境を実現するための総合的なシステムです。単なる冷暖房機能だけでなく、空気の質も含めた室内環境全体を最適化する役割を担っています。

具体的には、温度調整、湿度管理、換気、空気清浄、気流制御といった要素を統合的にコントロールし、オフィスや商業施設など、様々な空間で理想的な環境を作り出します。空調設備は、空気調和設備とも呼ばれ、現代の建築物には不可欠な基幹設備として位置づけられています。

1.2. 空調設備とエアコンの違い

空調設備とエアコンの最大の違いは、その機能の範囲にあります。一般的な家庭用エアコンが温度調整を主な目的としているのに対し、空調設備は以下の機能を総合的に提供します:

・温度制御:季節や用途に応じた最適な室温管理

・湿度管理:快適性と衛生面を考慮した湿度コントロール

・換気機能:室内の空気環境の維持と改善

・空気清浄:浮遊粉じんや有害物質の除去

1.3. 空気調和の基本要素

空気調和において重要な要素は、温度、湿度、気流、清浄度の4つです。これらの要素を適切にコントロールすることで、快適な室内環境が実現されます。

温度制御は、冷房能力と暖房能力を組み合わせて行われ、外気温に関係なく室内の温度を一定に保ちます。湿度管理は、結露や静電気の防止、カビの発生抑制に重要な役割を果たします。また、換気設備との連携により、新鮮な外気を取り入れながら室内の空気環境を維持します。

1.4. 空調設備の歴史と発展

日本における空調設備の歴史は、1907年に初めて空気調和機が導入されたことから始まります。当初は工場や特殊施設向けが中心でしたが、技術の進歩とともに一般建築物へと普及していきました。

現在では、ダイキンや三菱電機をはじめとする主要メーカーが、高効率な業務用エアコンや革新的な空調システムを開発しています。省エネ性能の向上や環境負荷の低減、IoT技術の活用など、空調設備は常に進化を続けています。

2. 空調設備のシステム構成

2.1. 中央方式と個別方式

空調設備のシステム方式は、大きく中央方式と個別方式に分類されます。中央方式は、建物全体の空調を一括して管理するシステムで、大規模オフィスビルや商業施設に適しています。一方、個別方式は、各区画や部屋ごとに独立した空調機を設置する方式です。

それぞれの特徴は以下の通りです:

・中央方式:エネルギー効率が高く、建物全体の温度管理が容易

・個別方式:各空間のニーズに応じた細かな制御が可能

2.2. 室内機と室外機の役割

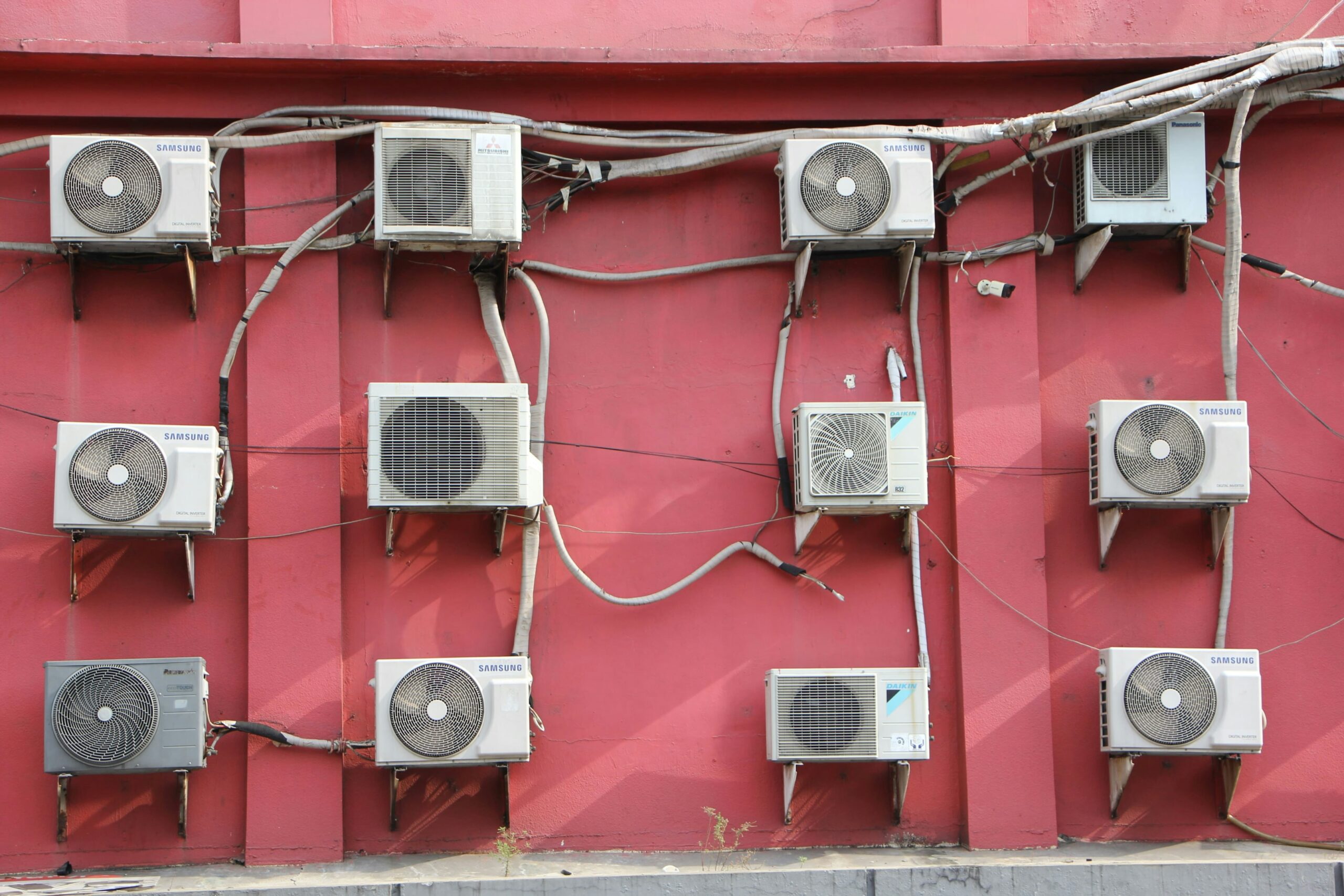

空調設備における室内機と室外機は、それぞれ重要な役割を担っています。室内機は、空気の吹き出しや温度調整を行い、直接室内環境に影響を与える装置です。室外機は、熱交換や圧縮機能を担う心臓部として機能します。

特に業務用の空調機では、1台の室外機に複数の室内機を接続するマルチシステムが一般的です。これにより、効率的な運転と省スペース化を実現しています。

2.3. 換気設備との連携

現代の空調設備において、換気設備との連携は極めて重要です。換気設備は、室内の空気を外気と入れ替えることで、二酸化炭素濃度の上昇や臭気の蓄積を防ぎます。

特に近年は、省エネルギーと快適性の両立を目指し、熱交換換気システムの採用が増加しています。これにより、空調効率を損なうことなく、必要な換気量を確保することが可能になっています。

2.4. 制御システムの仕組み

空調設備の制御システムは、温度センサーや湿度センサー、CO2センサーなどの各種センサーからの情報を基に、最適な運転を自動的に行います。特に最新のシステムでは、AIやIoT技術を活用した高度な制御が可能になっています。

主な制御機能には以下があります:

・温度・湿度の自動制御

・スケジュール運転

・省エネ運転モード

・室内外の環境に応じた運転モード切替

3. 業務用空調設備の種類と特徴

3.1. ビル用マルチエアコン

ビル用マルチエアコンは、1台の室外機に複数の室内機を接続できる業務用空調システムです。各室内機で個別に温度設定が可能で、効率的な運転を実現します。ダイキンや三菱電機などの主要メーカーが、様々なラインアップを展開しています。

3.2. パッケージエアコン

パッケージエアコンは、中小規模の店舗やオフィスで広く使用されている空調機です。設置工事が比較的容易で、導入コストも抑えられることから、多くの事業者に選ばれています。

3.3. セントラル空調システム

セントラル空調システムは、建物全体の空調を一元管理する大規模システムです。冷凍機や熱源機器を使用し、配管を通じて各階や各室に冷温水を供給します。大規模オフィスビルや商業施設で採用されています。

3.4. 全館空調システム

全館空調システムは、建物全体を24時間365日空調管理する仕組みです。住宅設備としても注目されており、室内の温度むらを解消し、快適な空気環境を実現します。ただし、導入コストや電気代などのランニングコストについては十分な検討が必要です。

4. 主要メーカーと製品ラインナップ

4.1. ダイキンの製品特徴

ダイキンは、空調設備業界をリードする大手メーカーとして知られています。同社の製品は、高い省エネ性能と信頼性を特徴としており、業務用エアコンから家庭用エアコンまで幅広いラインアップを展開しています。

特に業務用空調機器では、独自の inverter技術を活用した省エネ製品や、細やかな温度制御が可能なシステムを提供しています。また、IoT技術を活用した空調管理システムなど、最新技術の導入にも積極的です。

4.2. 三菱電機の技術革新

三菱電機は、高品質な空調設備で定評のあるメーカーです。特に霧ヶ峰シリーズに代表される革新的な技術開発により、業界での存在感を示しています。同社の空調機器は、以下のような特徴を持っています:

・高度な温度制御技術による快適な空気環境の実現

・独自の省エネ技術による電気代の削減

・長期使用を可能にする高い耐久性

・静音性に優れた運転性能

4.3. その他大手メーカーの特徴

空調設備市場には、他にも多くの有力メーカーが存在します。各社はそれぞれ独自の強みを持ち、市場における競争力を維持しています。たとえば、高い技術力を持つ日本の製造業者や、コストパフォーマンスに優れた海外メーカーなど、多様な選択肢が存在します。

4.4. 製品選定のポイント

空調設備の選定には、以下の要素を総合的に判断することが重要です:

・建物の規模や用途に適した空調能力

・導入コストとランニングコストのバランス

・メンテナンス性と部品の供給体制

・省エネ性能と環境負荷の低減効果

5. 空調設備の性能と効率

5.1. 冷暖房能力の指標

空調設備の性能は、主に冷房能力と暖房能力で評価されます。これらの能力は、空気を設定温度まで冷却または加熱できる能力を示す指標です。一般的に、以下の要素が重要となります:

・定格冷房能力:室内の空気を冷却する能力

・定格暖房能力:室内の空気を加熱する能力

・温度制御の精度:設定温度との誤差の範囲

・処理風量:単位時間あたりに処理できる空気の量

5.2. 省エネ性能の評価方法

空調設備の省エネ性能は、複数の指標を用いて評価されます。主な評価指標には以下があります:

・APF(通年エネルギー消費効率)

・COP(成績係数)

・省エネ基準達成率

・電力消費量

5.3. 運転効率と電気代

空調設備の運転効率は、電気代に直接影響を与える重要な要素です。効率的な運転を実現するためには、以下の点に注意が必要です:

・適切な温度設定の維持

・定期的なフィルター清掃

・室外機周辺の環境整備

・運転スケジュールの最適化

5.4. 環境負荷低減への取り組み

現代の空調設備には、環境負荷の低減が強く求められています。主要メーカーは、以下のような取り組みを進めています:

・環境負荷の少ない冷媒の採用

・省エネ技術の開発

・リサイクル可能な材料の使用

・廃棄時の環境影響への配慮

6. 最新技術とトレンド

6.1. IoT活用による制御

IoT技術の発展により、空調設備の制御は新たな段階に入っています。スマートフォンやタブレットを通じた遠隔操作が可能になり、より細やかな温度管理や省エネ運転が実現しています。

特に注目される機能として:

・クラウドベースの運転管理

・エネルギー使用量の可視化

・予測制御による効率運転

・複数拠点の一括管理

6.2. AI搭載システムの特徴

AIを活用した空調制御システムは、従来のシステムと比べて以下のような優位性を持っています:

・使用パターンの学習による最適制御

・気象データを活用した予測運転

・異常検知と予防保全

・エネルギー効率の最適化

6.3. 空気清浄技術の進化

空調設備における空気清浄技術は、近年特に注目を集めています。最新の技術では、以下のような機能が実現されています:

・高性能フィルターによる微細粒子の除去

・光触媒技術による空気浄化

・プラズマクラスター等のイオン技術

・除菌・脱臭機能の強化

6.4. 次世代冷媒の開発状況

環境負荷の低減を目指し、次世代冷媒の開発が進められています。主要メーカーは、以下のような特徴を持つ新冷媒の開発・導入を進めています:

・低GWP(地球温暖化係数)冷媒

・自然冷媒の活用

・既存システムとの互換性

・安全性と効率性の両立

7. 空調設備の維持管理

7.1. 定期点検の重要性

空調設備の定期点検は、システムの性能維持と長寿命化に不可欠です。特に業務用の空調設備では、法定点検を含む計画的な保守管理が求められます。定期点検では、以下の項目を重点的にチェックします:

・フィルターの清掃状態

・室内機および室外機の動作確認

・配管系統の漏れ検査

・電気系統の安全確認

・制御システムの動作確認

7.2. メンテナンス計画の立て方

効果的なメンテナンス計画には、以下の要素を組み込む必要があります:

・年間点検スケジュールの策定

・日常点検項目のリスト化

・定期点検項目の詳細化

・予備部品の在庫管理計画

・緊急時の対応手順

特に大規模な空調設備では、専門業者との保守契約を結び、計画的なメンテナンスを実施することが推奨されています。

7.3. 故障予防と対策

空調設備の故障を予防するためには、早期発見と適切な対応が重要です。一般的な故障予防策として、以下のような取り組みが効果的です:

・定期的な清掃と点検

・運転データの継続的な監視

・異常の早期発見システムの導入

・適切な運転管理の徹底

7.4. コスト管理のポイント

空調設備の運用コストを適切に管理するために、以下の点に注意が必要です:

・電気代の定期的な分析

・メンテナンスコストの予算化

・省エネ運転による経費削減

・更新時期の適切な判断

8. 業界動向と将来展望

8.1. 市場規模と成長予測

空調設備市場は、年々拡大傾向にあります。特に以下の分野での需要が増加しています:

・オフィスビルの新築・リニューアル

・データセンター向け特殊空調

・医療施設向け空調システム

・環境配慮型の次世代空調設備

市場規模は、2025年までに更なる成長が見込まれており、特にアジア地域での需要増加が予測されています。

8.2. 技術革新の方向性

空調設備の技術革新は、以下の方向性で進んでいます:

・AI・IoTの更なる活用

・省エネルギー技術の高度化

・環境負荷低減技術の開発

・快適性と経済性の両立

特にダイキンや三菱電機などの主要メーカーは、次世代の空調技術開発に積極的に投資を行っています。

8.3. 規制・基準の動向

空調設備に関する規制や基準は、環境保護の観点から年々厳格化しています。主な動向として:

・省エネ基準の引き上げ

・環境負荷物質の使用規制強化

・安全基準の見直し

・メンテナンス基準の整備

これらの規制強化に対応するため、各メーカーは技術開発を加速させています。

8.4. サステナビリティへの対応

空調設備業界において、サステナビリティへの取り組みは重要な課題となっています。主な取り組みとして:

・再生可能エネルギーの活用

・循環型システムの開発

・省資源設計の推進

・長寿命化技術の開発

特に、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが加速しており、温室効果ガスの排出削減が重要なテーマとなっています。今後は、より環境に配慮した空調システムの開発が進むと予測されます。

また、建物のライフサイクル全体を通じた環境負荷低減も重要なテーマとなっており、設計段階から廃棄までを考慮した総合的なアプローチが求められています。空調設備メーカーは、これらの課題に対応するため、革新的な技術開発と製品展開を進めています。

今後の空調設備業界は、環境性能と快適性の両立、そしてコスト効率の向上を目指して、さらなる進化を遂げていくことが予想されます。特に、AIやIoTなどの先端技術を活用した新しいソリューションの開発が、業界の発展をリードしていくでしょう。

よくある質問と回答

空調設備とエアコンの違いは何ですか?

空調設備は、温度・湿度の調整に加え、換気や空気清浄など総合的な空気環境を制御するシステムです。一方、一般的なエアコンは主に温度調整を行う機器です。

空調設備の寿命はどのくらいですか?

一般的な業務用空調設備の平均寿命は15〜20年程度です。ただし、適切なメンテナンスを行うことで、より長期間の使用が可能です。

全館空調の電気代はどのくらいかかりますか?

建物の規模や使用状況によって大きく異なりますが、一般的な事務所ビルの場合、全体の電気使用量の40〜50%程度を空調設備が占めます。

メンテナンスの頻度はどのくらいが適切ですか?

業務用空調設備の場合、年2回(冷房シーズン前・暖房シーズン前)の定期点検が推奨されています。日常的な点検も含めた計画的なメンテナンスが重要です。

信頼性の高いメーカーを教えてください。

ダイキン、三菱電機、日立などの国内大手メーカーは、高い技術力と信頼性で知られています。選定の際は、アフターサービスの体制も重要な判断基準となります。

省エネ性能の判断基準は何ですか?

APF(通年エネルギー消費効率)やCOP(成績係数)が主な指標となります。また、省エネ基準達成率も重要な判断材料です。

故障の主な原因は何ですか?

フィルターの目詰まり、冷媒漏れ、電気系統の不具合が主な原因です。定期的な点検と清掃で多くのトラブルを予防できます。

異常を感じた場合はどうすればよいですか?

異音や振動、冷暖房効果の低下などを感じた場合は、すぐに専門業者に相談することをお勧めします。小さな異常の段階で対処することで、大きなトラブルを防ぐことができます。

エアコンと空調設備の省エネ技術の違い

家庭用エアコンと業務用空調設備では、省エネ技術の実装レベルが大きく異なります。空調設備は、IoTやAI技術を活用した高度な省エネ制御が可能で、より精密なエネルギー管理が実現できます。

非表示の省エネ機能とは

最新の空調設備には、使用者に意識させない隠れた省エネ機能があります。センサー技術を活用し、室内の人の存在や活動を自動検知して、最適な運転モードに切り替える「非表示の省エネ」機能が開発されています。

空調設備を選ぶ際のポイントは?

空調設備を選ぶ際は、単なる省エネ性能だけでなく、建物の規模、使用環境、運用方法に適したシステムを選択することが重要です。エネルギー効率、初期投資、ランニングコストを総合的に評価する必要があります。