元企業経営者の大学教授が「環境にいいこと」で儲けるスキームを構築【前編】 バイオ炭の収益モデルは、環境保全野菜と政府認証クレジットの2本柱 日本クルベジ協会代表理事・立命館大学OIC総合研究機構客員教授 柴田 晃氏

元企業経営者の大学教授が「環境にいいこと」で儲けるスキームを構築【前編】 バイオ炭の収益モデルは、環境保全野菜と政府認証クレジットの2本柱 日本クルベジ協会代表理事・立命館大学OIC総合研究機構客員教授 柴田 晃氏

柴田 晃(しばた・あきら)氏

日本クルベジ協会代表理事。立命館大学OIC総合研究機構客員教授。

1975年、立命館大学卒。2002年、同学大学院にて政策科学で博士号取得。

社会システム工学、経営学、資源保全学、農業環境工学など、幅広い分野を横断して社会スキームを構築する研究に取り組んでいる。

日本炭化学会顧問。日本バイオ炭普及会事務局長。

地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の削減効果があるとして、近年注目されているバイオ炭。バイオ炭は土壌改良資材として農業利用できるが、収益を生みだす持続可能なスキームの構築が課題とされていた。この困難な研究プロジェクトに長年取り組んでいるのが、立命館大学OIC総合研究機構客員教授・柴田晃氏だ。研究シーズの社会実装を専門とする柴田教授に、環境保全の研究をビジネス化する仕組みについてうかがった。

目次

概要:バイオ炭の農地施用によるCO2削減の取り組み

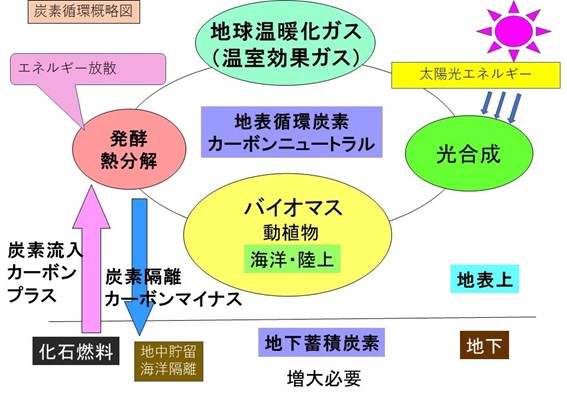

バイオ炭とは、酸欠状態で燃焼させたバイオマスを加熱し、炭化させた固形物である。このバイオ炭を地中に埋設することで、地表上の二酸化炭素(CO2)が削減できるという。

従来、木材、竹材、家畜糞尿などの有機物に含まれる炭素は、燃焼や微生物分解などにより酸素と結合し、CO2となって大気中に放出される。しかし、炭素が結晶化して原子が緊密になったバイオ炭は微生物分解がされにくくなるため、酸素と結合せず、炭素のまま長期間残存する。この特性を利用し、炭素固定したバイオ炭を地中に埋設することで、CO2から炭素、炭素からCO2という循環を止め、結果として大気中のCO2総量を削減することできる。

炭素固定されたバイオ炭は、土壌改良資材として農地に施用することで有効活用できる。バイオ炭にはCO2の削減効果(カーボンマイナス)があり、かつ農業資材としても利用できることから、環境問題を解決する方法論として世界中で導入する企業・団体が増えている。

この仕組みや技術をいかに日本国内において社会実装させていくかが、政策科学を専門とする柴田教授が取り組む研究テーマでありプロジェクトだ。

バイオ炭の農地施用がCO2削減となる仕組み(提供:柴田氏)

正露丸の原料探しから、バイオ炭の社会実装研究へ

柴田教授は、もともと民間企業の出身である。正露丸で有名な大幸薬品の創業者・柴田音治郎氏の血族であり、自身も同社取締役副社長やグループ会社の代表取締役などを務めてきた経歴がある。

柴田教授がバイオ炭の農地施用によるカーボンマイナスの取り組みを始めたきっかけは、正露丸の原料となる木タールの研究だった。木タールは、木材を炭化する過程で発生する分留物であり、さらに精製された木クレオソートから正露丸は作られる。大幸薬品ではもともと欧州から木クレオソートを輸入していたが、仕入れ額が年々高騰し、原価を抑えるべく国内生産に移行する方針となった。

当時、大幸薬品の役員として経営全般に携わっていた柴田教授は、国内の製炭業者を全て調べあげた。製炭業者とは、いわゆる昔ながらの「炭焼き屋」である。かつては日本の一般家庭の燃料だった炭だが、昭和40年代頃からガスや電気に取って代わられていった。現在では国内で流通している炭のほとんどが海外からの輸入品であり、国産の炭は最盛期の100分の1程度の生産量となっている。

「原料の仕入れ先を探すため国内のいろいろな炭焼き屋さんを回りましたが、どこもおじいさんおばあさんばかりで、なんとか経営を持ちこたえているような状態でした」と、柴田教授は当時を振り返る。生産量が下がっているばかりか、若い働き手も少なく、日本の製炭業は衰退の一途をたどっていたのである。

柴田教授は語る。「話は製炭業だけの問題ではありません。人間が炭焼きをしなくなると、だんだんと里山が廃れて、山や森が荒れていきます。日本では古くから山の手入れをしてきたおかげで、川の源流が綺麗に保たれてきました。それが、山が荒れて原野に戻ると、川の下流域の農業や漁業にも悪影響が出てきます。ですから、日本の農業・漁業を守るためにも、水の源流たる山・森を守らなければと思ったのが、この取り組みを始めたきっかけです」。

竹炭製造の様子。最も簡単な製造方法という開放型簡易炭化器(提供:柴田氏)

研究シーズを社会実装する学問「政策科学」

製炭業の衰退が日本の一次産業にとって大きな問題になると感じた柴田教授は、この社会課題をどう解決できるかを学ぶため、立命館大学大学院政策科学研究科に入り、研究を開始した。政策科学とは、社会におけるさまざまな政策問題を分析し、理論と実践を通して課題解決を図っていく学問分野である。

「当時、会社経営に行き詰まりを感じる部分もあったので、政策科学を学んで新しい見地を得たいとの考えもありました。大学院で研究をしている中で、炭を地中に埋めるとCO2の削減につながることを知りました」。柴田教授は続ける。「しかし、炭を埋めるのはいいけれど、ただ埋めるだけではお金がかかる一方です。そこに付加価値を付けて商売にする仕組みがなければ、社会実装はうまくいきません」。

バイオ炭を土壌改良資材として農地に混ぜ込むことで、土の保湿性を高めたり、微生物の活動を活性化したりする効果があるとされる。もともと炭の農地施用は、日本においては古くから行われてきた農法で、古来より炭の効果は知られており、1990年代後半には農林水産省が土壌改良資材として正式に炭を登録している。

製炭業者とバイオ炭の製造方法を研究する柴田教授(提供:立命館大学)

「環境にいいこと」を収益化させるスキーム

農業資材としてバイオ炭を利用できるとはいえ、農地に施用するところまでのコストは誰が持つことになるのか。「農業者が炭を買えば、製炭業者は守られるかもしれませんが、農業者は守られない。農業者も収入が得られる仕組みが必要です。そこで考えたのが、CO2削減という環境価値を価格に上乗せして、農作物に優位性を持たせて売るというものでした。農作物を高く売ることで、バイオ炭のサプライチェーンのサステナビリティを確保できると発想したのです」。

高付加価値の農作物は「クルベジ」と命名し、ブランド化した。クルベジ=Cool Vegetableとは、温室効果ガスを削減して地球をCool(冷やす)にする野菜であり、Coolな(かっこいい)野菜という意味もある。

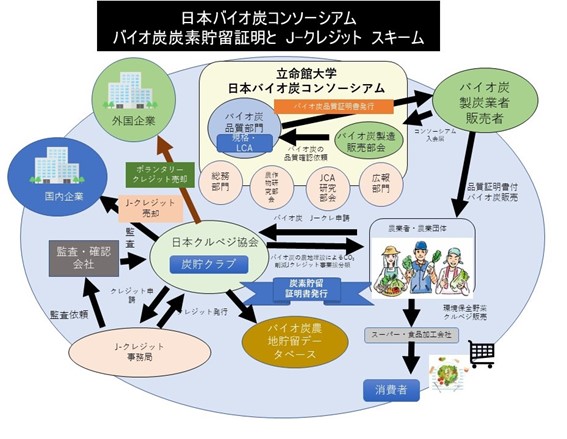

バイオ炭の農地施用による収益化のスキームには、消費者へのクルベジ販売に加えて、J-クレジットの売却も含まれている。

J-クレジットとは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2削減の取り組みをクレジット化し、それを国が認証する制度だ。認証されたクレジットは、カーボン・オフセットを掲げる企業や地方自治体などが購入できる。

このJ-クレジットで認証されるメニューの一つとして、2020年9月にバイオ炭の農地施用が登録された。2022年6月には、柴田教授が代表を務める日本クルベジ協会が取りまとめて申請を行い、国内で初となるバイオ炭によるCO2削減として、247トンのクレジット認証を受けることができた。

バイオ炭がクレジットとして収益化される大まかな仕組みは、以下のような流れとなる。

- 製炭業者が地域の未利用バイオマスからバイオ炭を製造

- 農業者が製炭業者からバイオ炭を購入し、農地に施用

- 農業者はバイオ炭施用分をJ-クレジットとして申請

- 認証を受けたJ-クレジットを企業等が購入

- J-クレジットを売却して得られた金額を農業者に還元

バイオ炭のサプライチェーンとJ-クレジット認証のスキーム(提供:柴田氏)

J-クレジット制度は、いわゆるCO2排出権取引を基に日本政府が独自に策定したシステムである。営利活動の中ではどうしてもCO2の排出をゼロにできない企業が、クレジット化されたCO2削減の取り組みを購入することで、自社が排出するCO2とオフセット(相殺)し、間接的にCO2削減に貢献したとして評価してもらうための制度だ。

近年はこうしたゼロカーボンに取り組む企業が増えつつある。米国のアップル社やマイクロソフト社が、サプライチェーンをすべてカーボンゼロの企業で構成する方針を打ち出したことはあまりにも有名だ。国内では、JR西日本がワコールやシャープと協働し、社員の出張などで生じたCO2排出量を、クレジット購入でオフセットするプログラムを実施している。

バイオ炭の製造から農地施用までにかかる製炭業者、農業者などのコストを、企業や消費者などに支払ってもらうというのがこのスキームの本旨だ。「結局、山へ行って木や竹を切り、炭にして、農地に埋めて、農作物を作って、という一連の流れが必要であり、それらは全てコストになります。そのコストを吸収する担い手は、企業か消費者しかいないわけです」。

プロジェクト推進の流れ

バイオ炭の製造と利用、野菜の販売、J-クレジットなど、柴田教授が取り組むプロジェクトには多くのステークホルダーが関わっている。これだけの収益化スキームをどのように整えていったのか。

「私の専門は政策科学なので、プロジェクトに関係する方法論、社会スキーム、サプライチェーンなど、システム構築に関わる全てが研究の対象です。そして、何か新しいことをしようと思うと、あらゆるポイントでボトルネックが発生するので、それらを一つずつ解決していかなければなりませんでした」。

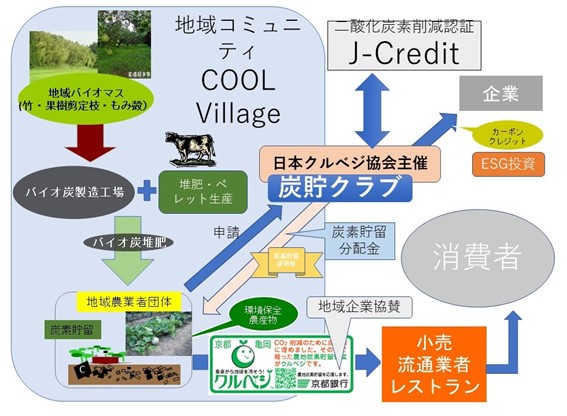

柴田教授はバイオ炭を用いた炭素貯留を社会実装するために、まず基本設計として「Cool Village」という事業スキームを構想した。放棄竹林の間伐材、果樹剪定枝、もみ殻など地域の未利用バイオマスからバイオ炭を製造し、家畜堆肥などと混ぜ合わせたバイオ炭堆肥を製品化。それを地域の農業者に農業資材として活用してもらう。生産された農作物は、地域企業の協賛などのサポートを受け、環境保全ブランド「クルベジ」の商標を使用して消費者らに届けられる。

バイオ炭の農地施用によるカーボンマイナスプロジェクト概念図「Cool Village構想」(提供:柴田氏)

こうした一連のサプライチェーンを、Cool(=「地球を冷やす」「かっこいい」)なVillageというコミュニティとして絵図を描いた。「この『Cool Village』は、必ずしも物理的・地理的なVillageである必要はなく、一つの企業体や、地域をまたがって構成されるグループなどであってもいいと思います」と柴田教授は付け加えた。

それでは、Cool Village構想を形にするためにどのようなステップを踏んでいったのか。本稿では、各局面での数限りない取り組みについて詳述することは避け、サプライチェーンの入口である製造工程と農地施用での取り組みについて触れたい。

ステップ①:バイオ炭の製造工程を整備

柴田教授はその初期段階の取り組みの一つとして、バイオ炭によるCO2削減スキームの入口にあたる製造工程のシステムを整えた。

製造工程の整備では、製炭業者への啓蒙がボトルネックとなった。バイオ炭が炭素貯留の機能を果たすためには、地中に埋設してから数百年にわたり分解されないまま炭として残存しなければならない。バイオマスを加熱する温度が低いと炭素配列が微弱になるため、短期間で微生物に分解されてしまう。また、酸素が多すぎると燃焼して灰になってしまう。いくら製炭業者が「この炭は、こういう製造方法で作っているからいい炭なのだ」と主張しても、バイオ炭としては認められないのだ。

一定の条件下や装置でなければバイオ炭にならないことや、バイオ炭の炭素貯留機能とその意義などについて製炭業者に理解してもらい、品質の保障をしなければならなかった。そこで柴田教授は、工学・土壌学・植物生理学や社会学などさまざまな分野の研究者らとともに日本バイオ炭普及会を立ち上げ、バイオ炭製造方法の研究、製炭業者への啓蒙、バイオ炭の証明書発行などの活動を行ってきた。

下水汚泥から製造されたバイオ炭(提供:日本クルベジ協会)

ステップ②:農業者との連携を構築

製造されたバイオ炭は、農業者が農地施用することになる。その農業者の協力を得るための啓蒙が次のステップとなった。

農業者にとっては、バイオ炭の施用にかかるコスト(購入費や労務費など)をいかに回収できるかが課題となる。バイオ炭が環境問題の解決策になると言われても、赤字になるようでは経営的に使えない。環境への貢献を付加価値とするクルベジの商標を使用できるといっても、実際に消費者に適正価格で売れるとは限らない。

京都府亀岡市で進められているクルベジ。商標ラベルには協賛する地元企業名も(提供:立命館大学)

そこで後押しになったのがJ-クレジット制度だった。2018年に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)において、炭素隔離の技術としてバイオ炭が認められたのだ。こうした背景などもあり、日本政府はバイオ炭の農地施用をCO2削減の方法論として、J-クレジットに加えることとなったのだ。

こうした流れの中、農林水産省もバイオ炭の施用を後押ししようと、炭素貯留効果の高い資材を使用した農業者に補助金(環境保全型農業直接支払交付金)を出している。「国や世界からの追い風も受けて、全国の篤農家の方々から協力いただける流れを作ることができました」(柴田教授)。

協力農家の中には、ただ農地にバイオ炭製品を施用するのではなく、バイオ炭の製造過程で生じる熱をハウス栽培で活用する動きもあった。柴田教授は取り組みの協力事業者である株式会社はなはな(山形県酒田市)の例を挙げた。「花卉農家であるはなはなでは、地域の米農家から出るもみ殻を集めてきて、冬場のハウス栽培の熱源として活用しています。暖房としての利用価値が大きく、バイオ炭はむしろその副産物ともいえるかもしれません。暖房の熱源として焼いたもみ殻は、バイオ炭として農地にまくことでクレジットを取得することもできるし、CO2削減に寄与した作物として消費者にPRすることもできるという仕組みです」。

プロジェクトを進めるためには、まず足元で製品を動かす事業者の協力を得なければならない。そのためには、事業者の元に足を運び、誠意をもってプロジェクトの内容を伝える必要があるということだ。

次回は、プロジェクトを形にする際のポイントや、連携・協力者の重要性などについて語っていただきます。

【参考】

立命館大学カーボンマイナスプロジェクト

https://www.ritsumeikan-carbon-minus.org/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

立命館大学カーボンマイナスプロジェクト(YouTube)

https://www.youtube.com/@carbon_minus_project/videos

一般社団法人 日本クルベジ協会

https://coolvege.com/

日本炭化学会

https://wcrs.jp/

日本バイオ炭普及会(JBA)

https://biochar.jp

【取材・文】

渡辺 悠樹(麦角社)